広告運用のインハウスとは?運用代行との違い・体制構築の仕方

広告運用のインハウス化を考える際、次のような疑問や悩みを感じる担当者の方も多いのではないでしょうか?

- 同業他社はインハウス運用してるけど、自社でやっても上手くいくのか?

- 代理店やフリーランスに任せる方法と比べて、具体的に何が良いのか?

- このまま代理店委託を続けるか、インハウス化に切り替えるか迷っている

そこでこの記事では、広告運用のインハウス化に関心がある担当者の方に向けて、「インハウス化の概要」「代行との違い」「導入を判断する際のポイント」を解説します。

はじめてインハウス化に取り組む際のマニュアルとして活用できる内容となっていますので、インハウス化を検討している方は気になる章からご覧ください。

目次

広告運用のインハウスとは?

広告運用のインハウスとは、広告運用業務を自社のみで遂行することを指します。(内製化とも呼びます)

広告運用の体制には、大きく分けて①インハウス運用②運用代行の2パターンがありますが、インハウスは運用代行と比べて以下のような特徴があるため、主に広告成果の改善やノウハウ蓄積、コスト削減などを目的に行われることが多いです。

- 外部の担当者に依頼する必要がないため、施策をスピーディーに実装できPDCAサイクルを回しやすい

- 自社で広告アカウントを保有して直接運用するため、社内に運用ノウハウを蓄積しやすい

- 代理店への手数料を支払う必要が無いため、販管費を削減できる

一方で、最適な広告運用体制は、事業・組織フェーズによって流動的に変化するものであり、インハウスと外部委託のどちらが良いとは言い切れません。

安易にインハウス化に踏み切る前に、そもそもインハウス化にはどういうメリット・デメリットがあるのか、成功させるためにはどのような検討手順を踏むべきかなど、検討のポイントを押さえて慎重に判断しましょう。

3種類のインハウス形態

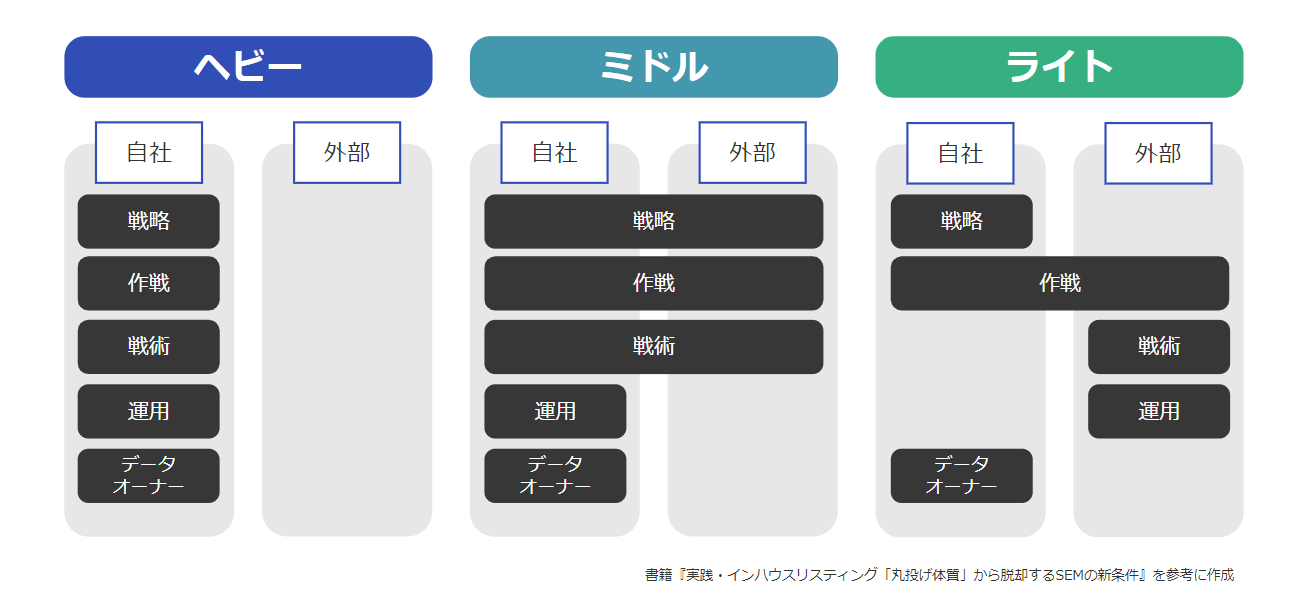

一般的に「インハウス化」と言うと、広告運用業務をすべて自社で完結して行うイメージを持たれる方が多いのですが、広告運用のインハウス化には、以下の3種類が存在します。

「ヘビーインハウス」は、広告の戦略策定から運用までを自社で完結して行う運用形態、「ミドルインハウス」は、運用業務は自社で行うものの、戦略策定など一部の業務は外部パートナーの協力を得る形態、「ライトインハウス」は、運用や施策の立案をパートナーに委託しつつ、戦略策定などの上流レイヤーは自社で担当する形態を指します。

広告運用のインハウス化を目指す場合、ヘビーインハウスを想定して切り替えを検討する方が多いですが、後述する体制維持の難しさから、実際は自社の事情にあわせて柔軟に体制変更している広告主がほとんどです。

冒頭でもお伝えした通り、最適な運用体制は事業や組織フェーズに応じて柔軟に変化していくものであり、一度インハウス化したからといって、ずっと固定で体制維持をし続けなければならない訳ではありません。

「運用体制は定期的に見直すべきものである」という認識を持ったうえで、自社でインハウス運用に切り替えることが本当に最適なのか考えてみましょう。

インハウス化が注目されている背景

以下のように、インハウス化に興味を持つ動機は広告主によって様々です。

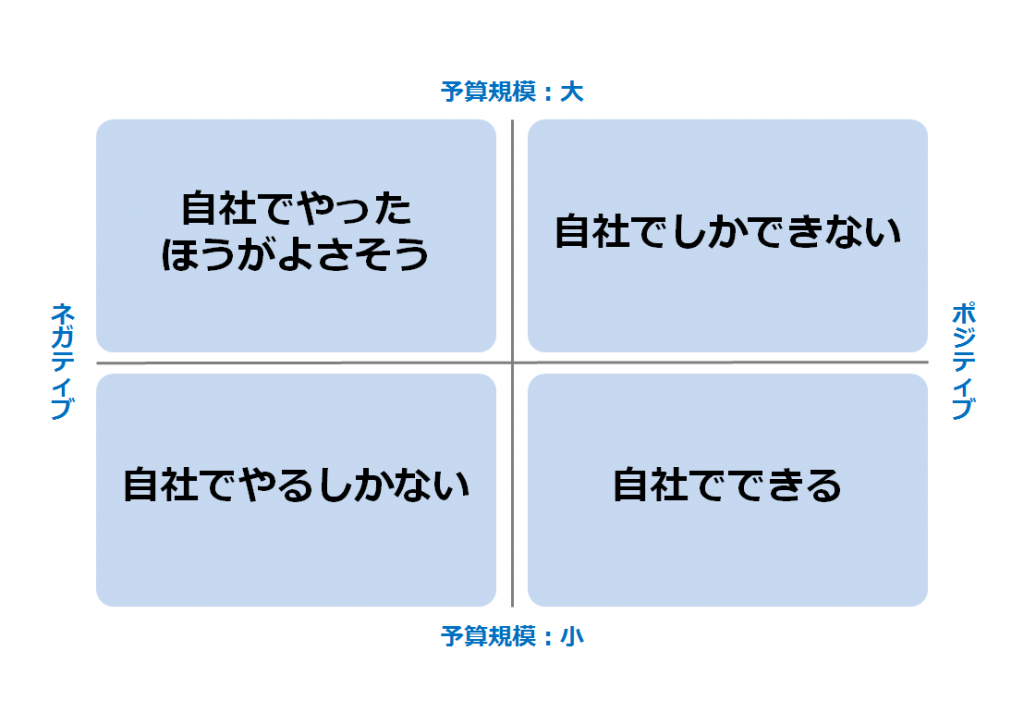

あえて抽象化してまとめると、「予算の大小」と「動機のポジティブ・ネガティブ」によって、以下のように様々な背景があります。

1. 予算小×ポジティブ

運用経験者が在籍しているため、自社でもできると判断し、積極的にインハウス運用を選択

2. 予算小×ネガティブ

予算不足やテストマーケティングフェーズなどの事情により、自社でやるしかないと感じ消極的にインハウス運用を選択

3. 予算大×ポジティブ

成果改善サイクルの高速化を図りたい、1st Party Dataの活用を推進したいなど、自社主導で進めたほうが良いタスクの重要度が高いため、積極的にインハウス運用を選択

4. 予算大×ネガティブ

代理店に運用委託しているものの、成果の頭打ちや施策のマンネリ感を抱えており、自社でやったほうが良さそうと感じて消極的にインハウス運用を選択

その上で各象限を抽象化すると、以下のようになります。

弊社が広告運用のインハウス支援をおこなう中で得た所感としては、月間の広告予算が500~2500万円程度の広告主では、左上の「自社でやったほうがよさそう」と感じてインハウス化に踏み切るケースが特に多い傾向です。

広告運用を「自社でやったほうがよさそう」と感じる理由は様々ありますが、

- 広告アカウントの開設は自社でも出来るので、物理的に運用することが可能

- Googleをはじめとする主要プラットフォームでは自動化が進んでおり、自動化が一般化する前と比べると、運用者によってパフォーマンスの差分が生まれにくくなっている

- 代理店の手数料型の報酬形態では、パフォーマンスが安定した後に頭打ちのフェーズが生まれやすく、成果を伸ばしたい広告主と、現状維持の代理店で利害関係が一致しない

などが代表的な理由にあります。

関連記事広告主のインハウスのお手伝いをしたら、わたしたち代理店も幸せになった話運用代行との違いは?

運用代行(外注)とは、専門の広告代理店やフリーランスに運用業務を任せる形態を指します。運用代行のメリットは以下の通りです。

- 専門知識と豊富な実績で効率的に成果改善できる

- 施策の実行スピード向上が期待できる

- 施策の実行スピード向上が期待できる

一方で、「代理店に任せきりで社内に知見が溜まらない」「担当者の事業理解が浅く、コミュニケーションコストがかかる」といった課題も、運用代行によくある懸念点として挙げられます。

5つの比較ポイント

インハウス化と外注の最大の違いは、「運用の主導権が自社にあるか外部パートナーにあるか」という点に集約されます。

そのほか代表的な違いとしては、以下のようなものがあります。

| インハウス | 運用代行 | |

|---|---|---|

| 戦略設計 | 自社主導が多い | 代理店主導が多い |

| 実行スピード | 社内で即対応可 | 代理店によって差が大きい |

| ナレッジ蓄積 | 社内に蓄積しやすい | 社内に蓄積させづらい |

| リソース負荷 | 大きい(社内対応が必要) | 小さい(業務を委託できる) |

| コスト構造 | 広告費+人件費 | 広告費+手数料 |

インハウス運用では、自社で運用のPDCAを回すことによって実行スピードを高めやすく、ノウハウを社内に蓄積しやすい一方で、体制構築・維持のためには継続的な人件費が発生します。

代理店の変更で成果改善するケースも

上述のように、インハウス化に興味を持つ背景には予算や様々な動機が関わってきますが、その多くは、既存の代理店のパフォーマンスに不満があり、自社でやったほうが良さそうと判断してインハウス化に踏み切る広告主が多く見受けられます。

一方で、広告運用をインハウス化すべきかは一概には判断できない複雑なテーマです。

一般的な見方として「代理店は自社サービスへの理解が浅く、コミュニケーションコストがかかる」との見方がありますが、実際には、優れた代理店であれば事業や業界について深く調査し、高品質な施策提案を行うことも可能ですし、インハウスでも担当者の理解が浅ければ改善は進みません。

インハウス運用であれ代理店委託であれ、広告のパフォーマンスを改善できるかは“誰がどれだけ当事者意識を持つか”にかかっています。

実際に、既存の代理店に不満をお持ちであった広告主が、事業や広告投資の計画など、自社の情報を積極的に代理店に開示するようになったことで、代理店の担当者の解像度が高まり、運用のパフォーマンスが向上することもあります。

また、「代理店は手数料がかかるので、インハウスの方がコストパフォーマンスが良い」という見方もありますが、実際には人件費や教育・評価制度の整備コストなど、インハウス運用を構築・維持するためのコストや時間がかかるため、むしろ切り替え直後は代理店よりもコストパフォーマンスが低下する可能性もあります。

インハウス化は手段であって目的ではないので、自社の目的や課題を整理した上で、本当に広告運用をインハウス化すべきなのか、他の選択肢も検討した上で慎重に判断しましょう。

関連記事現場から見た運用型広告 〜インハウス運用と代理店委託運用の落とし穴と判断基準〜インハウス+運用代行の併用もある

最近では、「完全な外注」でも「完全なインハウス」でもなく、両者の強みを活かすハイブリッド運用を採用する企業が増えています。

ハイブリッド運用では、たとえば以下のように自社の目的に応じて柔軟に体制を組み合わせることができるので、インハウスと運用代行それぞれの強みを掛け合わせた運用を実現できます。

- 施策方針やクリエイティブの制作は社内で行い、媒体運用だけ代理店に任せる

- 月次の戦略レビューは社内主導で行い、代理店は実行と報告に特化する

- まずは運用者1名体制でインハウスを始め、スキルや体制が整うまでは代理店の併用でリスクヘッジする

このように、インハウス化は0 or 100で考える必要はなく、段階的に内製化を進める戦略も有効です。社内のリソースやスキル状況に応じて、最適な体制を柔軟に構築しましょう。

インハウス化のメリット4選

ここからは、インハウス化を実現した広告主のお声を参考に、広告運用をインハウス化するメリットをご紹介します。

1.改善サイクルを高速化できる

広告運用で成果を出すには、PDCAサイクルを早く回すことが何より重要です。

インハウス運用の場合、広告アカウントは自社保有で施策をスピーディーに実施できる状況にあるため、外部委託をするより高速で仮説検証を回すことが出来ます。

一方で、社内に広告担当者が1人しかいない場合や、複数人いるものの兼任者が多い場合などは、リソースの兼ね合いで素早く仮説検証をおこなうのが難しい場合もあります。

そのため、インハウス運用を成功に導く上では、社内リソースの確保が最優先である点は理解しておきましょう。

2.ノウハウを自社資産にできる

マーケティングにおいて、「分かる」と「出来る」には大きな差があります。

広告運用においても、自社でアカウントを保有して実際に仮説検証を回すのと、代理店に運用を任せて定期的に情報を貰っている状態とでは、ノウハウの蓄積スピードや質に大きく差が出ます。

そのため、成功・失敗経験をもとに自社メンバーに学びを得てもらい、運用ノウハウを社内に蓄積したいと考えている場合は、インハウス化をすることで目的を達成しやすくなります。

一方、現場に情報蓄積の仕組みが無かったり、担当者自身に「組織にノウハウを還元したい」というインセンティブが働かなければ、思ったようにノウハウ蓄積が進まない場合もあります。

そのため、インハウス化によってノウハウ蓄積を進めたい場合は、社内の情報蓄積の仕組みや、評価制度なども整備する必要があります。

3.手数料が削減できコスト最適化

代理店に運用委託をする場合、一般的には広告費の20%程度を手数料として支払う必要があります。

そのため、社内に運用経験者がいる場合や、新たに採用できる見込みがある場合は、代理店委託からインハウス運用に切り替えることでコストカットに繋がることがあります。

一方で、詳しくは「インハウス化のデメリット」で説明しますが、広告運用スキルが豊富な即戦力人材を採用するには以下のようなコストがかかります。

- 採用媒体の掲載費用:月10万円~100万円前後+成果報酬

- エージェントに支払う手数料:採用決定につき150万円~200万円前後

- 広告担当者の人件費:1人当たり年間550万円~750万円程度

インハウス化を継続できればこれらのコストはいずれかのタイミングでペイできることがほとんどですが、インハウス運用への切り替えにあたる採用・人件費などのコストは事前に認識しておいたほうが良いです。

また、インハウス運用に切り替えをおこなってすぐにコスト削減を実現できるケースはそう多くはありません。

上述のメンバー採用のための費用や育成コストなどを考慮すると、切り替え初期はコストが膨らむ可能性もあり、地道に運用体制の整備を進めていく中で、徐々にコスト削減が果たせるケースが一般的です。

代理店への手数料削減のみを目的としてインハウス化に切り替える広告主は多いですが、インハウス化は単に運用主体が代理店から自社に切り替わるだけではありません。

- メンバーの広告運用知識・スキルの向上に向けた研修・育成

- クリエイティブ制作体制の構築・整備(自社制作or外部パートナー)

- 広告成果のモニタリング・分析環境基盤の構築・整備(BIツールの導入など)

のような、インハウス体制を維持・強化するためのコストが発生することが多いので、切り替え直後は代理店運用よりもコストが膨らむ可能性がある点は事前に認識しておきましょう。

関連記事インハウス運用におけるコスト削減の考え方4.戦略と戦術を直結できる

広告運用を行う上では、自社の商材特性や顧客特性を踏まえて戦略・戦術を設計することが重要です。

代理店に運用委託をする場合、自社の広告担当者と比べて代理店の担当者の商材理解が低いことが多いため、適切に情報連携を行わないと、自社にマッチした提案がもらえないこともあります。

インハウスで運用する場合は、商材特性や顧客特性を理解している自社メンバーが広告運用を行うので、目的と打ち手のギャップを減らすことが出来ます。

インハウス化のデメリット4選

ここまでインハウス化のメリットを説明しましたが、インハウス化にはデメリットも存在します。

これらのデメリットを検討せずに安易にインハウス化すると、当初の目的を達成できない可能性が高くなりますので、必ず押さえておきましょう。

1.採用費・人件費が膨らむ

インハウス化を成功させる上では、自社内に広告運用の経験が豊富な担当者がいることが重要です。

未経験者のみでも広告運用を成功させることが不可能というわけではありませんが、正しい視点と技術をもって広告運用できるかどうかで、その後の成功確率が大きく左右されると言っても過言ではありません。

「Web広告運用人材の年収と採用難易度」に関する実態調査によれば、即戦力と言えるミドル~シニアクラスの広告運用者の年収相場は平均550~750万円ほどで、経験者は企業の採用需要が大きく競合が多いため、採用に苦戦している企業が多いことが分かります。

企業のブランド力がある、高年収でオファーできるなどの特殊事情があれば話は別ですが、特別採用力が強いわけでは無い場合は、経験者が採用できずに広告成果がなかなか上がらず苦戦するケースもあるため注意しましょう。

2.育成・評価体制の整備が必須

上述のように、広告運用者の即戦力採用は難易度が高いため、経験の浅いジュニアクラスを採用して育成する方針の事業者も多いです。

一方で、経験が浅い人材を誰が教育するのか?という問題がありますし、正しい知識・技術を培うことが出来なければ、誤った運用によって広告成果が伸び悩むケースも多々あります。

また、広告運用をはじめとしたマーケティング人材は転職市場での需要も高く、1人前と言われる「経験3年前後」で転職するケースが多いです。

社内にノウハウを蓄積する仕組みが無いと、担当者の退職によって振り出しに戻ってしまう可能性があります。

3.外部の知見が入りにくい

Web広告の領域では日々新たな媒体やツールが生まれており、媒体の機能やアルゴリズムの仕様も数か月単位で目まぐるしく変化しています。

弊社は広告運用のインハウス支援を行っているため、長年インハウス化で運用してきた広告主のアカウント状態を閲覧する機会が多いのですが、担当者の情報アップデートが進んでいないがために、市場変化を捉えることが出来ていない「もったいないアカウント」もしばしば見受けられます。

社内外で運用に詳しい人がいて定期的に情報連携を貰っている場合は別ですが、そうした連携を受けられない場合は、インハウス支援を行っている会社に相談して定期的にWeb広告の最新情報を提供してもらうことも視野に入れましょう。

4.一時的な成果悪化のリスク

代理店運用からインハウス運用に切り替える際、代理店との契約の兼ね合いでアカウント移管が出来ず、新規で広告アカウントを立ち上げて運用する必要性が出てくる場合があります。

その場合、0からCVデータを蓄積して最適化を図る必要があるため、配信開始後の1~2か月は広告の配信成果が安定しない可能性が高いです。

広告運用経験のある方は上記のような事象が発生する要因についてある程度察しがつくと思いますが、Web広告の配信経験が浅い方の中には、なぜこのような現象が起きるのか不思議に思う方もいらっしゃると思います。

一般的に、Google広告をはじめとする主要なWeb広告の媒体では、広告のターゲティングや入札、広告内容の調整などに機械学習というAI技術が使われています。

機械学習はAIが過去の広告配信のデータを学習し、自動で広告の効果が最大化されるように配信の最適化をしてくれます。

一方で、機械学習は万能な技術ではなく、広告アカウントを立ち上げて間もない状態では学習するデータが少ないため、機械学習の精度も高くありません。

そのため、インハウス化を検討する場合、学習データが蓄積するまでは一時的に広告のパフォーマンスが悪化する可能性が考えられるため、成果悪化をどこまで許容できるのか事前に話し合っておく必要があります。

関連記事広告運用において必ず理解したい機械学習の基本すぐに成果改善したいという場合は、代理店を切り替えるなど、他の手段の方が良い場合もあるので慎重に検討しましょう。

インハウス化の事例から学ぶ!成功条件とNGパターン

広告運用のインハウス化を成功させるためのケーススタディとして、当社でインハウス支援をしたクライアントの事例をご紹介します。

成功事例とあわせて失敗事例についても紹介しているため、自社でインハウス化を進める際の参考にしてください。

成功企業に共通する3条件

広告運用のインハウス化に成功している企業には、いくつかの共通点があります。

ここでは実際の支援事例をもとに、成功に導いた3つの条件を整理しながら、どのようにインハウス化を進めるべきかを解説します。

- 最初から“自社完結”を目指さず、パートナーと連携して少しずつ内製化を進める

- 採用や体制整備が十分でない場合は、社内教育から始めて組織力を強化する

- 自社の事業・戦略に合わせて運用プランをカスタマイズする

【共通点①】組織体制に合わせた柔軟な体制構築

| 商材 | 高速バス |

| 施策 | インハウス支援と運用代行のハイブリッド活用 |

| 結果 | ・CPA10%減少、CV数は1.3倍に増加 ・広告運用業務のインハウス化を実現 |

完全なインハウス化に一足飛びで移行しようとせず、外部パートナーと連携しながら段階的に体制を整えているのが成功企業の特徴です。

たとえばWILLER EXPRESS様では、社内に広告運用の経験者も在籍していたため、切り替え当初はうまくPDCAサイクルを回せていましたが、該当社員の退職に伴い後任者の育成が急務に。

広告運用のインハウス支援サービスを提供しているオーリーズにご相談いただき、後任担当の1人立ちに向けた伴走支援(座学研修+OJT)を実施させていただきました。

その後、状況に応じて代理店委託を組み合わせるなどして運用の効率化を図りながら、インハウス運用は継続。

完全なインハウス化に戻すまでは2年ほどかかったものの、最終的には自社だけで広告運用業務を内製できる体制を実現しました。

さらに、広告未経験の担当者が将来的にチームリーダーとして活躍できるまで育成を成功させています。

関連記事「体制や外部環境の変化で不安定になったインハウス運用を支えてくれた」WILLERとオーリーズのインハウス支援【共通点②】社内の知識レベルを底上げする仕組みづくり

| 商材 | 自動車買取 |

| 施策 | 将来的なインハウス化に向けた組織力の向上 ・広告運用の知見蓄積のサポート |

| 結果 | 広告運用の解像度が深まったことで、代理店とより高いレベルで議論ができるように |

成功事例の多くで共通しているのが、社内メンバーの広告リテラシー向上を仕組みとして取り入れている点です。

はなまる様のケースでは、当初は運用経験者を採用してインハウス運用に切り替える流れを想定していましたが、結果的に採用がうまくいかず、まずは代理店を切り替えて、代理店と協業する形で徐々にインハウス化を目指していく形に方針変更。

インハウス化に向けて組織力をベースアップさせるため、勉強会などを通じて広告知識の土台を作ることに注力。

従来は知識不足がゆえに代理店とのコミュニケーションに難を抱えていた状況でしたが、体系的な理解を深めたことで、代理店の意図や動き方についても適切な評価・判断をすることが出来るようになり、より高いレベルで議論・意思決定をすることが出来るようになりました。

関連記事「広告運用への解像度が上がり、代理店とより高いレベルで会話ができるようになった」はなまるとオーリーズのインハウス支援【共通点③】“事業との整合性”を最優先にした設計

| 商材 | 結婚情報サイト |

| 施策 | ・インハウス支援と運用代行のハイブリッド活用 ・Biツール「Domo」を活用したダッシュボード構築 |

| 結果 | 迅速な意思決定とアジャイルな広告改善によりCPA・CV数ともに大きく改善 |

インハウス化が機能するかどうかは、施策レベルの話ではなく、事業戦略との整合性が取れているかどうかがカギを握ります。

自社の収益構造やKPI、媒体ごとの特性を深く理解したうえで、それに合った運用体制を敷いている企業ほど、インハウス化の成果も出やすい傾向があります。

たとえば、ウエディングパーク様では、広告成果の拡大を狙っていく中で、パートナー企業の巻き込み方含めてより事業にフィットした体制を強化する方針となり、オーリーズにインハウス支援を依頼。

サービスの性質上、媒体のベストプラクティスとは異なる特殊な運用が求められる中で、KPIの進捗状況・チャネル別の広告効果を可視化し、スピーディーな意思決定に繋がるように、Domoを活用したダッシュボード構築を実施。

パートナー企業と共通で見れるレポート基盤を整備したことで、迅速にPDCAサイクルを回せる体制を構築することが出来ました。

関連記事プロ×プロのタッグで、事業の最適解を導いてくれる失敗をまねくNGパターン

インハウス化を進めるうえで一番の障害となり得るのは、インハウス体制を継続する難しさです。

たとえば、予期せぬ担当者の異動や休職、インハウス化を推進していた人物の異動による方針転換、その他さまざまな外部要因による影響など、インハウス体制にかかる圧力はどの企業でも起こりえることです。

弊社でご支援していたとあるクライアントでは、インハウス化に踏み切ってからわずか2年後に、自社が買収されたことを契機に広告運用体制の方針も大きく転換せざるを得ないケースもありました。

重要なのは、「インハウスか運用代行か」のような二者択一で体制を捉えるのではなく、広告主が主体的に広告運用に関わりながら、環境変化に適応できる組織能力を持つことです。

ときにはインハウスと運用代行を組み合わせるハイブリッド運用を選択するなど、その時々の課題やリソース状況にあわせて、目的に合致する体制を選択することが重要です。

外部サイト「インハウス体制に必要なのは柔軟性。その時々で最適解を出し続けること」:アタラ 中川雄大氏 ✕ オーリーズ 足立誠愛氏 | DIGIDAY[日本版]インハウス化5つの事前チェックポイント

ここまでインハウス化の意味とメリット・デメリット、事例について見てきました。

この章では、自社で広告運用をインハウス化すべきか検討し始めている広告主に向けて、インハウス化を検討する上で判断の参考になる5つのポイントをご紹介します。

1.目標達成への寄与度

PDCAサイクルの高速化、運用ノウハウの蓄積など、インハウス化の目的は事業者によって様々であり、目指すべきゴールによって、費用対効果の考え方も変わります。

よくある落とし穴として、代理店の手数料削減を主な目的としてインハウス運用に切り替えたところ、「手数料分のコストは削減できたが、自社運用が上手くいかずCPAが高騰し、結果的にROIが悪化してしまった」というケースも見受けられます。

あらためて広告運用をインハウス化する目的を抽象化すると、「広告成果を最大化すること」が重要だと思います。

上記のような失敗を防ぐためにも、目先の視点だけで判断するのではなく、成果を最大化する上ではどういう運用体制が最適なのか?という視点でインハウス化の検討を進めることをおすすめします。

2.必要人員と体制

前述の通り、インハウス化を成功させる上では、

- 運用経験者が社内にいるか(または確保できるか)

- 育成の仕組みが整っているか

- 担当者の退職リスクに備えられているか

などのポイントを押さえる必要があります。

必要な人員数やチーム体制は目的や課題によって変わるため、以下はあくまで一般的なケースですが、広告運用で安定した成果を出し続けるためには、最低限①PMと②運用者の2名は確保しておくべきです。

(ただし、予算が少ないアカウントなどは経験者1人で対応可能な場合もあります)

また、広告運用ではクリエイティブ制作やダッシュボード構築のような不随業務が定期的に発生するため、可能であればデザイナーやエンジニアも確保できると良いでしょう。

広告運用を自社のみで行う「ヘビーインハウス」、一部業務をパートナーに委託する「ミドルインハウス」、戦略策定など一部領域のみ自社でおこなう「ライトインハウス」など、様々な体制があるため、自社の目的と課題に応じた体制を構築することが重要です。

また、当社の経験上、インハウス運用によって中長期で成果を上げ続けている広告主では、その時々の状況に応じて、柔軟に運用体制を変化させながらチーム運営をしているケースが多いです。

インハウス化は体制を構築することが目的なのではなく、その後の広告運用のパフォーマンス改善が目的にあります。

一度構築した体制に縛られることなく、自社の課題に応じて流動的に体制を組み直すことも重要です。

関連記事インハウス広告運用におけるチーム組成のコツ3.運用業務の解像度

「広告運用」と一口に言っても、安定した広告成果を実現する上では以下のような施策を精度高く実行する必要があります。

これらの施策がどのような課題にどう効くものなのか正しい理解を持ったうえで、自社の広告成果を改善する上でどこをどうテコ入れしていくべきなのか、優先順位をつけながら業務遂行していくためには、広告運用に対する解像度の高さが重要です。

また、代理店に運用委託している場合、効果計測をどのように行っており、レポートはどういう仕組みで構築しているのか、自社の個別事情でどういう運用・保守管理を行っているのかなど、代理店が普段行っている業務について解像度を上げる必要があります。

そのため、社内の人材だけで上記のような業務を正しく実行していくことが難しいと感じる場合は、インハウス支援会社にスポットコンサルティングを依頼するか、一部代理店運用を活用するなどして、正しい知識を持っている人材に指南してもらったほうが良いでしょう。

関連記事広告運用のインハウス支援会社6選|費用から選び方まで解説4.移行までの準備期間

意外と忘れがちな視点ですが、インハウス化を実現するまでの期間が十分か?という視点も重要です。

一般的に、インハウス化は軌道に乗るまでに時間を要することが多く、安定的な運用体制を構築するには早くて3か月程度、一般的には半年以上かかることが多いです。

そのため、早期に広告の成果を改善したい場合などは、既存の代理店から違う代理店に切り替えるほうが成果改善スピードが早いことが多いです。インハウス化に縛られず、柔軟に選択肢を検討しましょう。

5.コストパフォーマンス

代理店委託からインハウス運用に切り替えることで手数料分の費用がかからなくなるため、一見、切り替え直後からコスト削減を実現できるように感じるかもしれません。

しかし、実際は上記のようなコストがかかってくるため、切り替え直後は一時的にコストが膨らむ可能性もあります。

そのため、実際のインハウス運用のコスト削減の考え方は、以下のように緩やかにコストが削減されていくイメージのほうが実態に近いです。

短期的に見れば、代理店の手数料は確実に削減することが出来るためコスパが良いように感じるかもしれませんが、インハウス化の維持にかかる人件費や制度設計費などの間接コストを踏まえると、必ずしもコストパフォーマンスが良いとは言えないケースもあります。

そのため、広告運用のインハウス化のコストパフォーマンスを評価する場合、以下のような考え方で評価すると正しい評価につながります。

インハウスで得られる広告効果 + インハウスでの人件費や採用費、制度設計費などの間接コストの総額 > 代理店運用で期待できる広告効果 + 支援手数料

関連記事インハウス運用におけるコスト削減の考え方インハウス化を実現するための4ステップ

この章では、インハウス化を実現したい広告主に向けて、広告運用をインハウス化するための手順について説明します。

広告運用をインハウス化するには、おおむね以下の4つのステップで進めていきます。

STEP1.運用体制の設計

まずは、「そもそもインハウス化が自社にとって最適な選択肢なのか?」を見極めることが重要です。

インハウス化には、初期費用・準備期間・採用活動など一定の投資が伴います。期待される効果に対して、コストパフォーマンスが見合うかを冷静に検討しましょう。

また、自社だけでインハウス化を進めることが難しい場合は、インハウス支援を提供している広告代理店に相談するという選択肢もあります。

広告運用のインハウス支援を受けるメリットには、以下のようなものがあります。

1.広告運用ノウハウの効率的な蓄積

経験豊富なコンサルタントから直接指導を受けられ、運用の基礎から効果測定、クリエイティブ制作まで体系的に学習可能です。

2.客観的で的確なアドバイスの獲得

自社では見逃しがちな課題や戦略の弱点を第三者視点から明確化でき、過去の成功・失敗事例を基に効果的な意思決定をサポートしてもらえます。

3.最新情報のキャッチアップ

常に変化する広告市場の最新情報やアルゴリズム変更をキャッチアップでき、自社戦略に即した具体的な改善策を提案してもらえます。

4.社員の成長促進とモチベーション向上

優秀な専門家との交流を通じて社員の学習意欲が高まり、運用実務を通じたスキル習得で達成感や責任感が醸成されます。

関連記事広告運用のインハウス支援会社6選|費用から選び方まで解説STEP2.体制移行の準備

インハウス化の方針が固まったら、広告運用を内製化するための準備に着手します。広告運用は専門性の高い業務であるため、一定水準の知識と実行力を持つ人材が不可欠です。

まずは、社内に広告運用の経験者がいるかどうかを確認しましょう。経験者がいない場合は、新たに人材を採用するか、インハウス支援を提供しているコンサルタントと連携し、未経験者の育成体制を整えることが求められます。

広告運用の基礎知識を習得

広告運用で安定した成果を実現するには、まず基本的な知識の習得が欠かせません。以下は、初期段階で学ぶべき主な内容です。

- Web広告とは

- 運用型広告とは

- 運用型広告の仕組み

- 主要な広告媒体の特性理解(Google広告/Yahoo!広告/Meta広告など)

- 機械学習の仕組み

- 広告アカウントの基本構造と設定項目

- 効果計測の考え方etc.

これらの知識には、大きく「一般知識」と「特殊知識」の2種類があります。

一般知識とは、媒体や広告の仕組みに関する基礎的・体系的な知識です。情報のアップデート頻度が高く、複数媒体を扱う際には理解が追いつきにくい側面もあります。

一方で、特殊知識は社内の個別事情に基づくノウハウで、現場での経験を通じて蓄積されやすいのが特徴です。

1.一般知識

プラットフォームの思想/広告アカウントの仕組みと原理/検索連動型広告のキーワード仕様や挙動/プラットフォームの広告機能/アカウント設定やオペレーションのベストプラクティス/キーワードや広告クリエイティブの効率的な入稿方法/広告効果の計測手法…etc.

2.特殊知識

キャンペーン構成の背景や根拠/キャンペーンや広告グループの命名規則/除外キーワードの抽出、設定ルール/日常の運用ルーティン作業/過去に取り組んだ施策とその結果/競合のオークション情報/過去実績による各種指標の基準値…etc.

広告運用の戦略・戦術設計

基礎知識が一定レベルに達した段階で、広告アカウントの設計や運用プランの具体化へと進んでいきます。

アカウント設計では、自社が達成したい目標や確保できる予算、ターゲット顧客の特性などを踏まえて、「どのような構成・運用によって成果が見込めるか」を検討しながら、配信設計を構築していきます。

さらに、アカウント設計と並行して検討しておきたいのが、①クリエイティブ制作体制の整備と②レポーティング環境の構築です。

- バナーやLPの改修はどのような頻度で進めていくのか

- クリエイティブの制作は自社で行うか外注するか

- 媒体/GA4/第三者計測ツールとは別で広告レポートの作成が必要か、必要な場合どのようなデータを集計するか

など、諸々検討事項があるため、広告運用を開始する前に関係者で議論して準備しておきましょう。

STEP3.インハウスへの移行

準備が整ったら、いよいよインハウス運用への移行フェーズに入ります。

事前に策定した設計プランに基づき、広告アカウントの構築を進めていきます。

代理店に運用委託していた場合、アカウントの運用権限や請求情報の移管をおこなうケースもありますが、ノウハウ流出を防ぐ目的で、現行の代理店がアカウントの移管(特にアクセス権限や請求設定の引き継ぎ)を拒否することもあります。

したがって、必ずしもアカウントの移管が実現できるとは限らない点には注意が必要です。

代理店から広告アカウントの移管をおこなう手順は以下の記事で詳細を解説しています。

関連記事広告運用インハウス化の前に!アカウント移管でやるべきことと注意点STEP4.改善サイクルを回す

インハウス化が完了した後は、広告のパフォーマンスを改善するための運用体制の確立が求められます。

日々の運用においては、広告媒体の管理画面を定期的に確認し、目標との進捗を比較しながら、課題の特定と打ち手の実行を繰り返していきます。

新規にアカウントを立ち上げた場合は、機械学習による最適化がまだ進んでいない状態からのスタートとなるため、代理店運用時と比べて一時的にパフォーマンスが落ち込むケースも少なくありません。

そうしたリスクを抑えるためには、すべての媒体を一度に切り替えるのではなく、一部の媒体やキャンペーンから段階的にインハウス化を進める方法が現実的です。

また、インハウス化を実現した後でも、担当者の急な退職や異動によってリソースやノウハウが不足するリスクは常につきまといます。

そうした事態に備え、一時的に代理店に委託する、フリーランスや外部業務委託を活用するなど、柔軟に体制を補完できる選択肢を持っておくことも重要です。

まとめ|目的や課題に応じて適切な運用体制を選択しよう

インハウス化は、実現することが目的なのではなく、その後の広告成果を最大化することが目的です。

代理店の手数料削減などの文脈で、安易にインハウス化を選択すると失敗するケースもあるため、広告運用をインハウス化すべきか検討する際は、本記事でご紹介したメリット・デメリットや検討ポイントを参考に、慎重に判断するようにしましょう。

また、インハウス化を進める段階でも、特にアカウントプランの策定や立ち上げ・移管のフェーズでは、広告運用に詳しい人材がいないとスピーディーに業務遂行することが難しい場合もあります。

なお、自社だけでインハウス化の検討や実現が難しいと感じる場合は、インハウス支援をおこなっている広告代理店などに相談することも有効です。

インハウス支援を受けると広告運用経験が豊富なコンサルタントから助言・指南を受けることが出来るため、

- メンバーの1人立ちや、広告運用ノウハウの蓄積スピードが向上しやすい

- 広告アカウントの現状や組織体制の課題などについて客観的な視点をもらえる

- 広告運用の動向や手法など、最新情報をキャッチアップしやすい

- 社員の学習意欲や成長実感を高める効果が期待できる

などのメリットがあります。

インハウス支援サービスの内容や費用感などは各社によって違いはあるため、相談する際は3~5社ほど候補となる会社を選定の上、比較検討して依頼先を決めるのがおすすめです。

関連記事広告運用のインハウス支援会社6選|費用から選び方まで解説