- ナレッジ・ノウハウ

- 肥田 悟志

広告運用は外注すべき?インハウスとの違いと活用ケースを解説

Web広告の成果を最大化するため、広告運用を外部の専門家に委託(外注)するか、自社内で行う(インハウス)か、多くの企業が悩むポイントです。

自社のリソースや目的に合わない選択をすると、期待した成果が得られないばかりか、無駄なコストが発生する可能性もあります。

- 結局のところ、自社にとっては外注とインハウスのどちらが最適なのか?

- 信頼できる外注先は、どのような基準で選べば失敗しないのか?

- そもそも、どのような運用体制の選択肢があるのか?

など、広告運用の体制づくりに関して、具体的な判断基準がわからず悩む方が多いことも事実です。

そこでこの記事では、広告運用の外注とインハウスのメリット・デメリットを比較します。

自社の状況に合わせた最適な選択ができるよう、判断基準から具体的な外注先の選び方までを網羅的に解説します。

広告運用の体制で迷っている方、事業の成長を加速させたい方は、ぜひご一読ください。

成果につながる代理店、どこで違いが出る?

口コミが生まれる「オーリーズの広告運用支援」とは

代理店を選ぶなら、「どんな成果を出してきたか」と「なぜ選ばれ続けているか」を知ることが大切です。

オーリーズは、積極的な新規営業はせず、顧客からの紹介で成長する代理店です。

【広告成果を最大化するオーリーズの特徴】

- 担当者の評価は売上ではなく「紹介したくなる支援かどうか」

- 業種特化の専門チームが深いビジネス理解に基づいて支援

- 非分業・少数精鋭のチーム体制で迅速な成果改善につなげる

目次

広告運用の主な選択肢「外注」と「インハウス」

広告運用の実行体制は、大きく「外注」と「インハウス」の2つに分けられます。まずは基本的な定義を理解し、自社の状況と照らし合わせることが重要です。

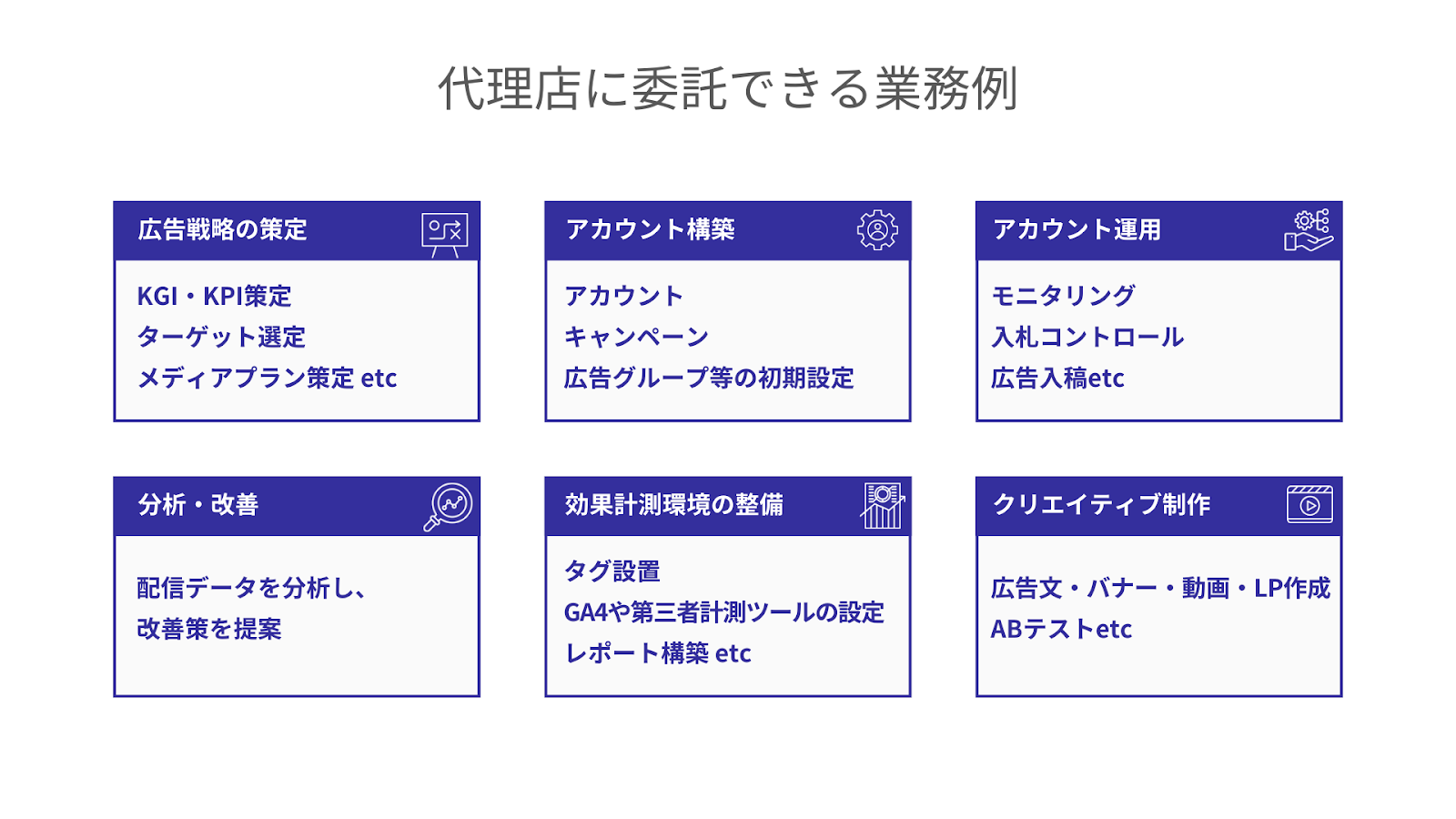

広告運用代行(外注)とは?

広告運用代行(外注)とは、広告アカウントの戦略立案から日々の運用、レポーティングまでの一連の業務を、広告代理店やフリーランスといった外部の専門家に委託する体制です。

専門的な知識やノウハウを持つプロフェッショナルに任せることで、広告効果の最大化を目指します。

インハウス(内製化)とは?

インハウス(内製化)とは、外部の業者に頼らず、自社の社員が広告運用を行う体制を指します。

社内に専門のチームや担当者を置き、自社で広告戦略の策定から運用、分析までを一貫して管理します。ノウハウの蓄積や迅速な意思決定がしやすい点が特徴です。

【比較表】広告運用の外注 vs インハウス

外注とインハウス、それぞれのメリット・デメリットを4つの観点から比較します。

企業のフェーズや目的によって最適な選択は異なるため、自社の状況と照らし合わせてみましょう。

| 比較観点 | 外注(広告代理店など) | インハウス(自社運用) |

|---|---|---|

| 費用・コスト | 広告費とは別に運用代行手数料が発生 | 手数料は不要だが、人件費や教育コストが発生 |

| 専門性・ノウハウ | 高い。最新情報や他社事例も豊富 | 担当者に依存。ノウハウ蓄積に時間がかかる |

| 人材・リソース | 専門人材をすぐに確保できる | 採用・育成に時間とコストがかかる |

| スピード・柔軟性 | 連携次第だが、社内調整に時間がかかる場合も | 迅速な意思決定と施策実行が可能 |

費用・コスト面での比較

外注の場合は、広告費とは別に運用代行手数料が発生します。 一般的に広告費の20%程度が相場です。

一方、インハウスでは手数料はかかりませんが、専門知識を持つ人材の採用や育成にコストがかかります。

専門性・ノウハウ面での比較

外注先である広告代理店は、専門的なノウハウを豊富に保有しています。 媒体の最新情報や業界トレンドにも精通しているため、高い広告効果が期待できます。

インハウスの場合、ノウハウは社内に蓄積されますが、そのレベルは担当者のスキルに大きく依存します。

人材・リソース面での比較

外注の大きなメリットは、専門スキルを持つ人材をすぐに確保できる点です。

インハウスで同レベルの人材を確保しようとすると、採用や育成に多くの時間とコストを要します。専門人材の採用が難しい市場環境では、外注が有効な選択肢となります。

スピード・柔軟性での比較

インハウス運用は、迅速な意思決定と施策実行が可能です。 社内ですべてが完結するため、市場の変化や社内方針の変更に素早く対応できます。

外注の場合は、代理店とのコミュニケーションに時間がかかることがあり、スピード感が求められる場面ではデメリットになる可能性があります。

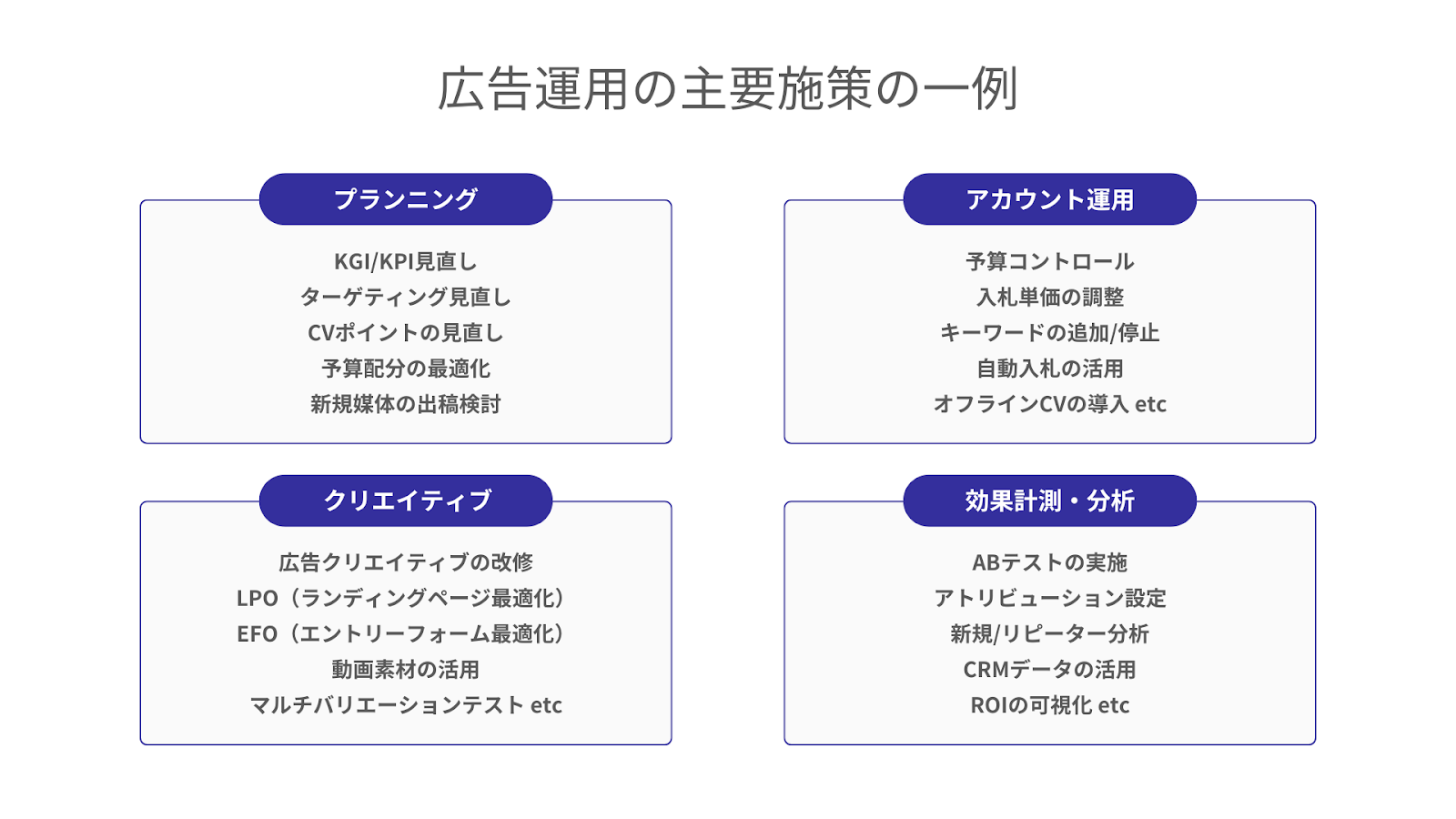

広告運用を外注する4つのメリット

広告運用を外注することは、多くの企業にとって魅力的な選択肢です。ここでは、外注によって得られる代表的な4つのメリットを解説します。

1.広告効果の最大化

外注の最大のメリットは、広告効果を最大化できる点です。 広告代理店は、多様な業界での運用経験を通じて蓄積された専門知識を持っています。

プロフェッショナルが運用することで、自社で行うよりも高い費用対効果を実現できます。

2.最新のノウハウと情報へのアクセス

外注すれば、常に最新の広告手法や情報を活用できます。 Web広告業界は変化が速く、媒体の仕様変更や新しい広告メニューが次々と登場します。

専門家の知見を活用することで、自社で情報収集する手間を省き、常に最先端の戦略で広告を運用できます。

3.社内リソースのコア業務への集中

広告運用の煩雑な業務を外部に委託することで、社内のリソースをコア業務に集中させられます。

これらの煩雑な業務を外部に委託することで、社内の担当者は市場分析やマーケティング戦略の立案といった、より事業の根幹に関わるコア業務に集中できます。

4.属人化のリスク回避

外注は、広告運用の属人化リスクを回避する有効な手段です。 特定の社員に運用を依存していると、その担当者が休職や退職した場合に運用が滞ってしまいます。

広告運用代行では代理店がチームで担当するため、安定的かつ継続的な運用が可能です。

広告運用を外注する4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、広告運用の外注には注意すべきデメリットも存在します。契約後に後悔しないためにも、事前にリスクを正しく理解しておくことが重要です。

1.運用代行手数料がかかる

外注する以上、広告費とは別に運用代行手数料が発生します。 一般的には広告費の20%が相場とされており、この費用が継続的にかかる点はデメリットです。

手数料以外に初期費用などがかかる場合もあるため、ROIが合うか慎重に判断する必要があります。

2.社内にノウハウが蓄積されにくい

広告運用を完全に外部に任せてしまうと、具体的な運用方法や改善のプロセスがブラックボックス化し、社内にノウハウが蓄積されにくいという課題があります。

詳細は後述しますが、代理店によっては

- 広告アカウントを広告主が保有する形で運用してくれるケース

- 広告担当者向けに勉強会などのインハウス支援を行ってくれるケース

もあるため、契約段階で必ず確認しましょう。

3.コミュニケーションコストが発生する

外部のパートナーと連携するため、自社の事業内容やマーケティング戦略を正確に伝え、定期的にコミュニケーションを取る必要があります。

この連携がうまくいかないと、意図しない広告運用が行われたり、施策の修正に時間がかかったりするなど、コミュニケーションコストが発生します。

4.代理店による品質のばらつき

広告代理店と一言で言っても、その規模や得意分野、担当者のスキルは様々です。

もし自社のビジネスへの理解が浅い担当者や、経験の少ない担当者に当たってしまった場合、期待した成果が得られない可能性があります。

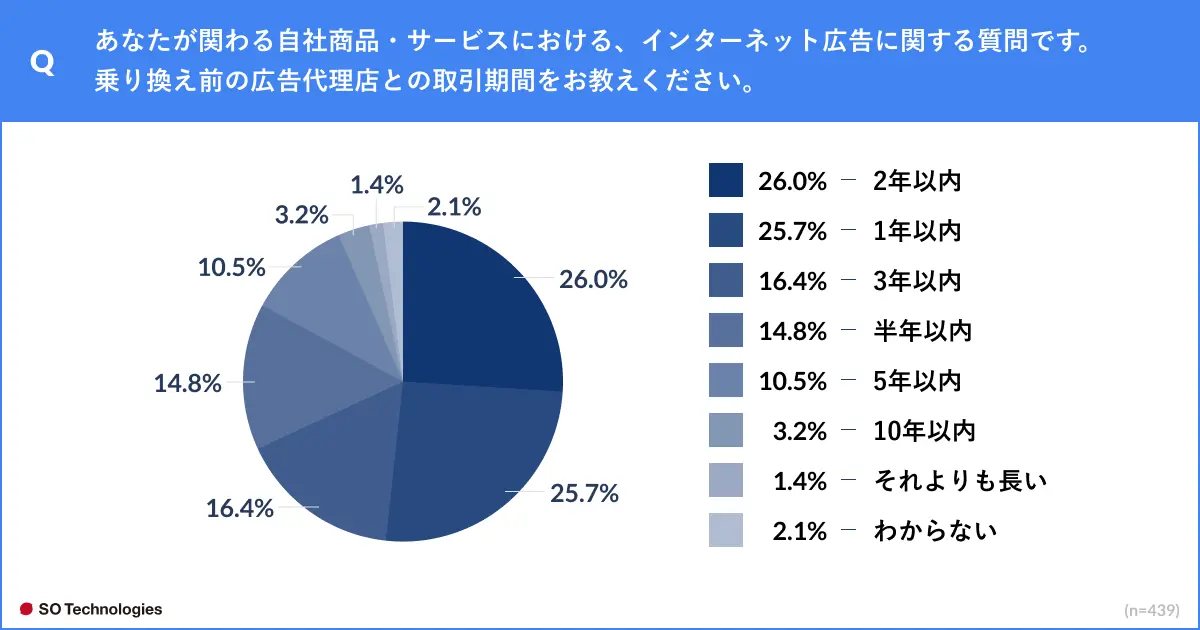

なお、SO Technologiesによる調査では、広告主の約8割が3年以内に代理店を切り替えており、4割は1年以内に変更しているというデータが示されています。

これは、事業フェーズや課題の変化による広告主側のニーズが変容したことも要因にあるものの、正しい視点で代理店を選定し、長期的に付き合えるパートナーを見つける難しさを示しています。

外注(運用代行)のおすすめケース3選

自社の状況によって最適な運用体制は異なります。ここでは、広告運用の外注を積極的に検討すべき3つのケースを解説します。

ケース1|社内に専門知識を持つ人材がいない

Web広告の運用には、媒体知識、データ分析、マーケティング戦略など、多岐にわたる専門知識が求められます。

社内にこれらのスキルを持つ人材がいない場合、無理に自社で運用するよりも、まずは専門家である代理店に任せる方が、迅速かつ確実に成果を出せます。

ケース2|リソース不足で運用が回らない

広告運用は、日々の細かな調整や分析など、地道な作業の積み重ねです。他の業務と兼任している担当者では、十分な時間を確保できず、運用が中途半端になってしまうことがあります。

社内のリソースが不足しており、広告運用に十分な工数を割けない場合は、外注を検討すべきでしょう。

ケース3|広告の成果が伸び悩んでいる

ある程度の期間インハウスで運用してきたものの、最近成果が伸び悩んでいる、改善の打ち手が見つからない、といった場合も外注を検討する良いタイミングです。

外部の専門家による第三者の視点を取り入れることで、新たな課題の発見や、これまで気づかなかった改善の糸口が見つかる可能性があります。

広告運用代行の費用相場と料金体系

広告運用を外注する際の費用は、依頼先や料金体系によって大きく異なります。ここでは、代表的な料金体系と、依頼先別の費用相場を解説します。

料金体系の種類(手数料率型・固定費型など)

広告運用代行の料金体系は、主に「手数料率型」と「固定費型」の2種類に大別されます。

- 手数料率型:月々の広告費の一定割合(例:20%)を手数料として支払うモデル。最も一般的な料金体系です。

- 固定費型:広告費の金額にかかわらず、毎月固定の金額を手数料として支払うモデル。予算が少ない場合に採用されやすいです。 その他、成果が出た場合にのみ費用が発生する「成果報酬型」もありますが、対応している代理店は限定的です。

依頼先別の費用相場(代理店・フリーランス)

依頼先によっても費用相場は異なります。

- 広告代理店: 一般的に、広告費の20%が手数料の相場です。最低手数料額が設定されていることも多く、月額数万円~数百万円と幅があります。

- フリーランス:代理店よりも安価な場合が多く、広告費の10%〜15%程度や、月額数万円の固定費で依頼できるケースもあります。ただし、スキルや対応範囲は個人差が大きいため、見極めが重要です。

広告運用の外注先6つの選定ポイント

数ある広告代理店の中から、自社の事業を成功に導くパートナーを見つけるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、広告運用の外注先の比較検討ポイントを6つ解説します。

ポイント1|運用実績は豊富か

自社の業界や取り扱う商材に近い分野での運用実績が豊富かどうかは、非常に重要な判断基準です。

過去の成功事例やケーススタディを提示してもらい、自社のビジネスモデルやターゲット顧客に対して深い知見を持っているかを確認しましょう。

ポイント2|提案内容は自社の課題に合っているか

契約前の提案内容が、自社の現状の課題を的確に捉え、それに対する具体的な解決策を示しているかを見極めましょう。

一般的な提案ではなく、自社のためにカスタマイズされた、納得感のある戦略を提示してくれる代理店は信頼できる可能性が高いです。

ポイント3|担当者との相性は良いか

実際に運用を担当する担当者との相性も、長期的なパートナーシップを築く上では欠かせません。

コミュニケーションは円滑か、事業への理解度は高いか、質問に対して誠実かつ的確に回答してくれるかなど、人としての信頼性も確認しましょう。

ポイント4|費用対効果は見合っているか

単に手数料の安さだけで選ぶのは危険です。提示された手数料に対して、どのようなサービスが提供され、どれくらいの成果が期待できるのか、費用対効果の視点で総合的に判断することが重要です。

安かろう悪かろうでは、結果的に損をしてしまうので、手数料の多寡ではなく費用対効果の観点で比較をしましょう。

ポイント5|運用体制は手厚いか

1人の担当者が何十社ものアカウントを抱えているような代理店では、自社にかけられる時間や労力が限られてしまいます。

あくまで弊社の運用経験をもとにした目安ではありますが、運用者1人で10社以上の企業を同時並行で担当しているような体制の場合、支援に避ける工数が限定的になる場合もあります。

自社のアカウントにどれくらいの工数を割いてくれるのか、どのようなチーム体制でサポートしてくれるのか、運用体制の手厚さを確認しましょう。

ポイント6|広告アカウントの保有権は自社にあるか

将来的に代理店の変更やインハウス化を検討する可能性も考慮し、広告アカウントの所有権が自社にあるかどうかは必ず確認しましょう。

代理店がアカウントを保有する場合、契約終了後にアカウントを引き継げず、過去のデータが失われてしまうリスクがあります。

アカウントの過去のデータを引き継げない場合、0からアカウントを作成してデータを蓄積し直す必要があるため、一時的に成果悪化を起こす可能性があります。

外注・インハウスだけじゃない!ハイブリッド運用という第三の選択肢

広告運用の体制は、「外注」か「インハウス」かの二者択一だけではありません。両者のメリットを組み合わせた「ハイブリッド型運用」という第三の選択肢も存在します。

ハイブリッド型運用とは?

ハイブリッド型運用とは、広告運用業務の一部を自社で行い、残りの専門的な部分を外部の代理店などに委託する体制のことです。

例えば、戦略策定は自社、運用と効果計測は代理店、クリエイティブ制作はフリーランスといった形が考えられます。

ハイブリッド型運用のメリット

ハイブリッド型運用の最大のメリットは、外注の専門性とインハウスのスピード感を両立できる点です。

社内にノウハウを蓄積しながら、専門家の客観的な視点や知見を取り入れられます。また、全ての業務を委託するよりもコストを抑えられる場合もあります。

ハイブリッド型運用の成功パターン

ハイブリッド型運用が特に有効なのは、「将来的なインハウス化を目指しているが、現時点ではスキルやリソースが不足している」企業です。

代理店からノウハウを吸収しながら徐々に内製化の範囲を広げていくことで、スムーズな移行が可能です。また、特定の媒体や施策のみを専門性の高い外部パートナーに任せるという活用法も有効です。

なお、弊社オーリーズでご支援しているWILLER株式会社では、自社の課題やリソース状況に応じてインハウス運用と運用代行を組み合わせ、ノウハウ蓄積と成果実現を両立しています。

外注かインハウスか、という二項対立的な組織体制ではなく、目的に対して柔軟に手段を組み替えられるかどうかが広告運用を成果に導くポイントです。

よくある質問|広告運用代行の疑問に回答

最後に、広告運用代行に関してよくある質問とその回答をまとめました。

この記事をご覧いただいている方に向けて、代表的な質問に絞って解説しているため、その他の疑問も網羅的に解消したい場合は以下の記事もあわせてご覧ください。

Q.おすすめの広告代理店は?

以下の代理店は、弊社内で運用者60名にアンケート調査をおこない、「広告運用を主業務とする我々が自信をもっておすすめできる代理店」をピックアップしました。

広告運用代行の外注先を探している場合は、以下の代理店を候補に加えてみてください。

| ロゴ | 代理店 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| オーリーズ | ・顧客満足度(NPS)をKPIに設定 ・非分業制で運用者と直接話せる ・BtoB・ECなど業種特化の専属チーム | 顧客の約半数が強く推奨する「まるで内製のような広告運用支援」 | |

| アナグラム | ・専任担当制で透明性の高い支援 ・運用者が直接クライアント対応 ・ブログや書籍など豊富な情報発信 | 全施策を一人の専任担当が支える「透明性とスピードに優れた運用支援」 | |

| サイバーエース | ・「極予測AI」等のツールを活用 ・小規模案件やスタートアップにも対応 ・サイバーエージェントの豊富なノウハウを活用 | AI×膨大な運用データを活かした「テクノロジー駆動の広告運用支援」 | |

| Hakuhodo DY ONE | ・国内初のGoogle認定代理店 ・データドリブンな改善提案が得意 ・緻密な戦略設計と社内連携力に強み | 広告プラットフォームを熟知した「運用のプロによる改善提案」 | |

| 電通デジタル | ・総合力:広告/SNS/オウンドを一貫支援 ・自社DMPやAIを活用した高精度分析 ・大規模プロモーションとの連携も可能 | 広告・SNS・オウンドまで一貫支援できる「業界最大手の総合力」 | |

| セプテーニ | ・SNS広告に特化したクリエイティブ制作 ・認知〜獲得までフルファネルで支援 ・電通グループとの連携による総合力 | 認知~顧客獲得まで一気通貫で支援するフルファネルマーケティング支援 | |

| オプト | ・業界特化チームが商材理解をサポート ・EC・人材・金融など領域特化に強み ・LTVや事業KPIに基づいた運用提案 | 業界特化チームによる「ビジネス課題に刺さる広告戦略提案」 | |

| JADE | ・固定報酬制で広告費に左右されない支援 ・SEO・コンテンツ支援との連携も可能 ・アクセス解析・インハウス支援も提供 | 広告費に関係なく支援が受けられる「固定報酬制の透明な運用支援」 | |

| キーワードマーケティング | ・PR×広告を組み合わせた提案が可能 ・150業種・1500社以上の支援実績 ・自社メディアでの発信も活発 | PR×広告の知見を活かした「話題性と獲得を両立する広告設計」 | |

| アユダンテ | ・GA4・GTMなどの技術支援に強み ・1stパーティーデータ活用に精通 ・SEOやタグ実装など横断支援も可能 | GA・GTMまで含めて支援できる「データ活用に強い広告パートナー」 | |

| THE MOLTS | ・「Result Driven.」を掲げた成果重視の支援 ・高い専門性を持つプロフェッショナルがチームでサポート ・デジタルマーケティングを包括支援 | 成果にコミットするデジタルマーケティングの専門家集団 |

各企業の詳細については以下の記事で解説していますので、気になる代理店がある方はあわせてご覧ください。

まとめ|自社のフェーズに合った運用体制で成果を最大化しよう

本記事では、広告運用の外注とインハウスについて、それぞれのメリット・デメリットから費用相場、外注先の選び方までを解説しました。

外注とインハウス、そしてハイブリッド型、どの体制が最適かは企業の目的や事業フェーズによって異なります。

重要なのは、それぞれの特徴を正しく理解し、自社の現状と目指すゴールに最も適した選択をすることです。この記事が、広告運用体制を決定する一助となれば幸いです。

口コミが生まれる「オーリーズの広告運用支援」

まずは資料で他社との違いをご覧ください

広告運用代行なら、NPS平均30pt超の代理店オーリーズへ

オーリーズは、積極的な新規営業はせず、顧客からの紹介で成長する代理店です。

【広告成果を最大化するオーリーズの特徴】

- 担当者の評価は売上ではなく「紹介したくなる支援かどうか」

- 業種特化の専門チームが深いビジネス理解に基づいて支援

- 非分業・少数精鋭のチーム体制で迅速な成果改善につなげる