【25年最新】Google広告ターゲティング入門ガイド|選び方解説

Google広告のターゲティングは、配信成果に直結する重要な要素である一方、最適な設定がわからず、手探りで進めているケースも散見されます。

特に、広告運用の初心者の方は以下のような悩みを抱える方も少なくありません。

- どのターゲティング手法を選べばよいのか判断に迷っている

- 自社の商材や目的に合ったターゲティング設計の考え方がわからない

- 設定はしているものの、成果につながっているか確信が持てない

そこで本記事では、Google広告における各種ターゲティング手法の特徴や使い分けの考え方、設定のポイントについて体系的に解説します。

自社でどう設定すべきか落とし込みやすいように、キャンペーンの種類ごとの違いや、自動化が進む中で人がコントロールすべき領域など、実務で判断に迷いやすい論点についても言及しています。

目次

Google広告のターゲティングとは

Google広告におけるターゲティングとは、広告を「誰に」「どこで」「どのような条件で」配信するかを設定することを指します。

配信対象となるユーザーや表示場所、配信環境を制御することで、広告の成果に大きく影響を与える重要な要素です。

たとえば検索広告では、同じキーワードで検索していても、その人が今まさに購入を検討しているのか、ただ調べ物をしているだけなのかによって、広告に対する反応は大きく異なります。

ディスプレイ広告でも、ビジネス系メディアを読んでいるときと、趣味のブログを見ているときでは、ユーザーの態度が異なり、クリック率やコンバージョン率に影響します。

このように、「誰に・どこで・どう届けるか」を適切に設定することは、限られた広告費でより高い成果を出すための基盤となります。

Google広告3種類のターゲティング

Google広告で設定できるターゲティングには、大別すると「配信条件ターゲティング」「オーディエンスターゲティング」「コンテンツターゲティング」の3種類があります。

1.配信条件ターゲティング

広告の配信対象を「地域・デバイス・時間帯」などの条件で絞る方法です。

サービス対象地域のみに配信したり、海外ユーザーを除外する場合などに使われます。

一方で、地域・デバイス・時間帯だけでターゲティングを行うと対象が広くなるため、配信予算に余裕があり、サービスを幅広いユーザーに知ってもらいたい「認知拡大」を目的とする場合に活用されることが多いです。

配信予算が限られている場合や「コンバージョン獲得目的」の場合は、オーディエンスや興味関心など、より細かいターゲティングを組み合わせて設定することで、効率的な配信につながります。

| ターゲティング | 概要 |

|---|---|

| 地域 | 国、都道府県、市区町村、半径指定などで配信対象エリアを限定/除外 |

| デバイス | PC、スマートフォン、タブレットなど、デバイス別に配信を調整 |

| 曜日・時間帯 | 曜日や時間帯を指定して広告配信 |

| 言語 | ユーザーが使用しているGoogleのインターフェース言語に基づく設定 |

💡注意点

言語や地域などの配信条件は「その条件を満たすユーザーのみに厳密に配信される」と誤解されがちですが、実際にはGoogleのアルゴリズムにより、設定と異なる条件のユーザーにも広告が配信されるケースがあります。詳細は以下の記事をご参照ください。

【Google 広告】「英語話者だけ」にターゲティングは可能? ~GDNにおける言語ターゲティングの仕様~

2.オーディエンスターゲティング

オーディエンスターゲティングは、広告を届けたいユーザーの属性を軸に配信対象を指定する方法です。

年齢・性別・興味関心・検索履歴などの情報をもとに、関心度の高いユーザーに広告を届けられます。

例えば、美容やパーソナルケアに強い関心を持つユーザーには、化粧品やスキンケア商品の広告を配信できます。

具体的には、次のような設定が可能です。

- 年齢・性別:20〜35歳の女性

- アフィニティ:美容、健康

- 購買意向の強いセグメント:美容、コスメ、メイク、化粧品

- カスタムセグメント:競合サービスサイトの閲覧者

- データセグメント:自社サービスサイトの訪問者

このように、広告するサービスや商品の特徴と関連性の高いオーディエンスに配信することで、広告効果を高めやすくなります。

| ターゲティング | 概要 |

|---|---|

| ユーザー属性 | 年齢・性別・子どもの有無・世帯収入などに基づくターゲティング |

| アフィニティ | ユーザーの習慣や興味関心に基づくターゲティング |

| ライフイベント | 結婚・引越し・大学卒業など、特定の人生イベントに基づくターゲティング |

| データセグメント | リマケ、カスタマーマッチなど |

| カスタムセグメント | 任意の検索語句・興味関心・閲覧サイトをもとに独自にオーディエンスを構成 |

| 購買意向の強いセグメント | 特定のカテゴリで購買を検討している可能性が高いユーザー層への配信 |

参考:オーディエンス セグメントについて(Google広告ヘルプ)

3.コンテンツターゲティング

コンテンツターゲティングは、広告が表示される場所などのコンテンツの利用文脈をもとに配信先を決める方法です。

ユーザーではなく、広告が掲載される場所に着目する点が特徴です。

例えば、ビジネスや会計に関連するコンテンツ内に、法人向けクラウド会計ソフトの広告を配信することができます。

具体的には、次のような設定が可能です。

- 年齢・性別:30〜50歳

- トピック:オフィス、ビジネスソフトウェア、会計、財務ソフトウェア

- プレースメント:ビジネス系のYouTubeチャンネル、経理系のYouTube動画

このように、広告するサービスや商品の特徴に関連性の高いコンテンツを選ぶことで、広告効果を高めやすくなります。

| ターゲティング | 概要 |

|---|---|

| トピック | 予め定義されたコンテンツのテーマカテゴリ(例:旅行、ビジネスなど)に配信 |

| プレースメント | 特定のウェブサイト・YouTubeチャンネル・動画などを個別に指定して配信 |

| キーワード | 広告と関連性の高い語句が含まれるページに配信 |

なお、Google広告では選択するキャンペーンタイプによって利用できるターゲティングの手法や粒度が異なります。

以下の表は代表的なキャンペーンタイプ別のターゲティング可否を整理したものです。

| キャンペーン | 配信条件 | オーディエンス | コンテンツ |

|---|---|---|---|

| 検索 | 〇 | △(一部使えない) | ◯ |

| ディスプレイ | 〇 | 〇 | |

| 動画 | 〇 | 〇 | |

| ショッピング | △(一部使えない) | × | |

| アプリ | × | × | |

| デマンドジェネレーション | 〇 | × | |

| P-MAX | △(シグナル活用) | × |

2025年に登場した「AI Max for Search」は、検索キャンペーンにおける配信最適化を支援する新機能で、AIが検索意図や文脈を自動で理解し、最も成果が見込めるユーザーへの配信を強化する仕組みです。従来よりも柔軟かつ高度なターゲティングが可能になっており、今後の活用が期待されます。

また、P-MAXやデマンドジェネレーションキャンペーンでは、ユーザーに対する詳細なターゲティング設定は行えず、オーディエンスシグナルの追加やコンテンツ傾向の指定によってAIに学習のヒントを与える形となります。

あくまで「配信の指針を与える」ものであり、必ずしも指定したシグナルのみに限定して配信されるわけではありません。

なお、当社で運用していたアカウントでは、過去にサービスを利用した経験のあるユーザーを顧客リストとしてシグナル追加することで、費用対効果の高いユーザーに配信強化することができ、予約完了率が改善した事例があります。

ターゲティングの設定方法

Google広告では、キャンペーンでターゲティング設定を行います。管理画面では特定のターゲットの追加だけでなく除外も行うことが出来ます。

なお、ユーザー属性など基本的な項目は画面上で簡単に指定することが出来ますが、自社データなどに基づいて配信するターゲティング設定は別途準備が必要です。

すぐに設定できるターゲティング

たとえば以下のような項目は、管理画面上のセレクトボックスから選択するだけで設定できます。

- ユーザー属性(年齢・性別・子どもの有無など)

- 配信条件(地域、言語、デバイス、時間帯など)

- オーディエンスセグメントの選択

Googleが用意している「購買意向の強いユーザー層」や「ライフイベント」などのセグメントは、一覧から選ぶだけでそのまま利用できます。

事前準備が必要なターゲティング

一方で、自社データや独自設計に基づいてオーディエンスを作成する場合は、あらかじめ設定を行っておく必要があります。

これらはGoogle広告の「オーディエンスマネージャー」から事前に作成し、キャンペーンに紐づける形で利用します。

以下は、特に準備が必要な代表的なターゲティング手法と、それぞれのポイントです。

| 手法 | 設定方法 | 補足 |

|---|---|---|

| リマーケティング | Googleタグをサイトに設置し、訪問者や特定の行動に基づいてリストを生成 | GoogleタグマネージャーやGA4と連携して設定することが一般的。対象ページや行動条件の設計に注意。 |

| カスタマーマッチ | メールアドレスや電話番号を含むCSVファイルをGoogle広告にアップロード | アップロードには一定のアカウント要件(支出実績やポリシー遵守)があり、業種によっては利用制限もある。 |

| カスタムセグメント | 検索語句や興味関心、訪問サイトなどの条件を任意に入力してオーディエンスを作成 | 配信対象が広がりすぎたり狭まりすぎたりしないよう、定期的な見直しとテストが重要。仮説設計力が問われる。 |

広告運用の初心者の方は、まずリマーケティングのオーディエンス設定から始めましょう。自社サイトを訪れたユーザーに広告を配信できるため、成果につながりやすい設定です。

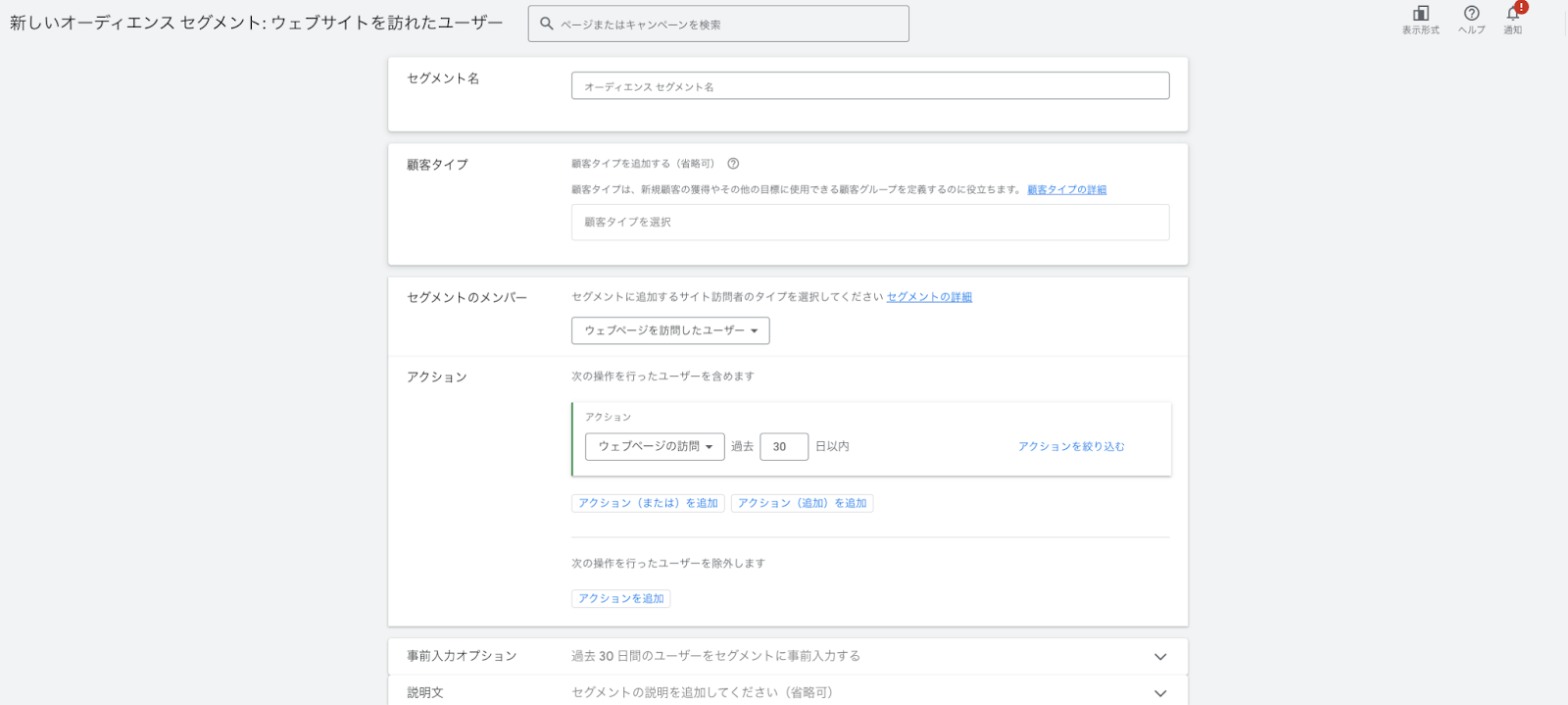

リマーケティングのオーディエンスは、以下のような5ステップで設定できます。

- タグの設置:Googleタグをサイトに設置し、訪問データを計測できるようにします。

- オーディエンスマネージャーを開く:Google広告の管理画面から「ツール」→「共有ライブラリ」→「オーディエンスマネージャー」を選択します。

- オーディエンスリストを作成:「+」ボタンをクリックし、「ウェブサイト訪問者」を選択します。

- 条件を設定:対象ページ(例:商品ページ、カートページ)や条件を指定します。

- キャンペーンに適用:作成したオーディエンスリストを配信したいキャンペーンまたは広告グループに適用します。

まずは、リマーケティングで基盤をつくり、コンバージョン獲得が増えてきた場合は、カスタムセグメントやカスタマーマッチといった、他のターゲティングに広げていくとスムーズです。

なお、カスタマーマッチは従来手動でオーディエンスリストを作成して設定する必要がありましたが、現在は対象に設定せずとも自動で利用できるキャンペーンが増えています。

関連記事【Google広告】カスタマーマッチのアップデート仕様と活用法を紹介「ターゲティング」と「モニタリング」の違い

検索とディスプレイキャンペーンでは、オーディエンスを「ターゲティング(絞り込み)」ではなく「モニタリング」モードで設定することも可能です。

モニタリング設定では、特定のターゲットで配信をした場合にどの程度のパフォーマンスが得られるか確認することが出来ます。

ターゲティングと異なり実際の広告配信の結果には影響を与えないため、特定のターゲットでの成果を確認して入札単価調整の参考にしたり、新たな広告グループの作成などに活かすことが出来ます。

| 項目 | モニタリング(観察) | ターゲティング(絞り込み) |

|---|---|---|

| 配信対象への影響 | なし(制限されない) | あり(指定セグメントのみに配信) |

| 設定の目的 | 効果測定・分析 | 配信対象の絞り込み |

| 主な活用シーン | 初期の傾向把握、入札調整の判断材料収集 | 特定層への集中配信、予算の最適化 |

自動入札ではターゲティングをどう考える?

Google広告の運用において、ターゲティング設定は広告成果に影響する重要な要素です。

しかし近年では、AIによる自動入札や最適化が高度に進化し、人が細かくターゲティングを設定する必要性は薄くなってきています。

特に自動入札を利用している場合、AIがユーザーの行動傾向やコンバージョン見込みを学習し、成果の出やすいターゲットに自動で配信を最適化していきます。

そのため、ターゲティング設計において人間が担うべき役割は、「細かく制御すること」ではなく「AIの学習効率を妨げないこと(制御しすぎないこと)」にシフトしています。

関連記事Google広告の入札戦略一覧|7種の違いと選び方を解説なぜ「制限しすぎない」ことが重要なのか?

機械学習による自動入札が前提となった現在のGoogle広告では、従来のように人がターゲティングを「選ぶ」こと自体が、かえって成果を阻害するケースも少なくありません。

特にコンバージョンの傾向がまだ見えていない初期フェーズでは、セグメントを狭く絞るよりも、広く配信して学習を進める方が合理的です。

実際、弊社で運用していたアカウントでも、「BtoB商材だから土日は配信しない」といった判断がなされていたものの、実際に配信してみると土日のほうがCPAが安かったという例もあります。

このように、思い込みや過去の経験則で配信対象を制限しすぎると、機械学習の探索を妨げ、機会損失につながる恐れがあります。

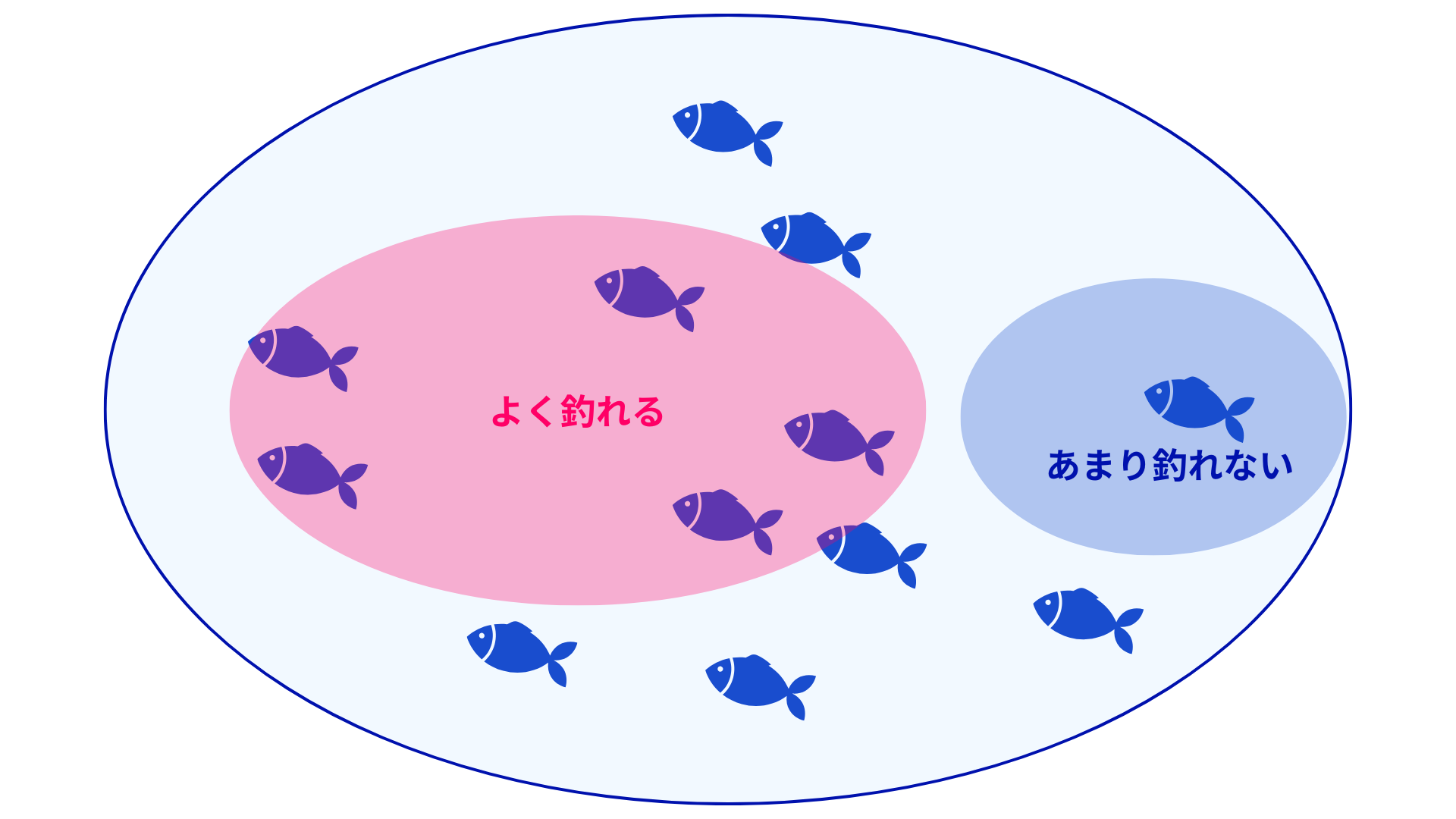

- 機械学習:魚の釣れる傾向を考えてより釣りやすい場所を探すこと

- ターゲティング:どの位置で魚を釣るか

- オークション:特定の位置で竿を下すために支払う費用(釣り場の利用料)

人間は機械学習と比べて「良い釣り場」を判断するための情報が少なく、 魚が池全体のどの位置に分布しているかも把握できないため、人間のバイアスで過度に釣り場(ターゲティング)を絞ることはおすすめしません。

また、自動入札の最適化をかけるには一定のCVデータを蓄積する必要があり、人間の手で過度にターゲティングを狭めることで、機械学習の効率を阻害してしまう恐れもあります。

スマート自動入札を導入すると、すべてのキャンペーンのデータに基づいて最適化が行われるため、独自のデータがない新しいキャンペーンの場合でも掲載結果が向上します。

掲載結果を正確に評価するには、1 か月以上の長い期間に 30 回以上のコンバージョン(目標広告費用対効果の場合は 50 回以上)を獲得していることが推奨されます。

引用:スマート自動入札について(Google広告ヘルプ)

そのため、現代の運用においては、人がターゲティングを「選ぶ」という発想そのものを一度フラットにする視点が重要です。

除外すべきターゲットは「ビジネス上の理由」がある場合

自動化が進んでいるとはいえ、どんなターゲットにも配信して良いわけではありません。

人が明確に制限すべきなのは、「配信しても意味がない」「ビジネスとして成立しない」層に限られます。

| 判断軸 | 例 | 理由 |

|---|---|---|

| 地理的制約 | 首都圏のみ営業所がある | 地方でCVが発生しても対応不可 |

| 商材適合性 | 高単価商材が学生に広告表示される | 意思決定できない層への無駄配信 |

| ブランド保護 | アダルトサイトなど不適切なプレースメント | 企業イメージの毀損リスク |

「除外」は成果を守る防御策として使い、それ以外は過度に制限をしすぎないという視点が重要です。

モニタリング設定を活用して判断材料を蓄積する

Google広告では、ターゲティングを「絞り込む」代わりに、特定のセグメントを「モニタリング」として設定することで、成果への影響を分析できます。

たとえば、年齢・性別・デバイスなどをモニタリング対象として追加しておけば、「この層はCPAが高い」「CV率が極端に低い」といった傾向が確認できます。

「まずは配信してみて、成果の出る層を見極めてから制御する」という現代的なターゲティング戦略と非常に相性が良いため、特に自動入札を前提とした運用では積極的に活用すべきです。

成果を伸ばすためのターゲティング調整の基本フレーム

AIによる自動入札が主流になった今、ターゲティングをどこまで人が制御するかは、運用成果に大きな影響を与える判断ポイントです。

自動化に頼るといっても、「完全放置で成果が出る」と考えるのは危険です。一方で、過剰にターゲティングを絞り込むと、機械学習の探索を妨げ、機会損失につながるリスクがあります。

そのため、自社の配信フェーズや学習の進み具合に応じて、どこまで任せて、どこから制御するかを整理して考えるフレームワークが必要です。

4つのターゲティング制御レベル

| レベル | 制御の強さ | 活用例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| レベル1:制御なし(フルオープン) | 制御ゼロ | 新規施策、未知市場、初期探索 | AIが自由に学習できるよう、配信条件を一切制限しない状態。成果傾向の把握が目的。 |

| レベル2:観察モード(モニタリング) | 絞らずに観察 | 仮説検証中、除外の判断材料収集 | 特定セグメントをターゲティングせず、モニタリングで成果傾向を測定。 |

| レベル3:最小限の除外 | 明確な除外のみ | 無駄配信の抑制、費用対効果の改善 | ビジネス上明らかに不要な層(非対応エリア、学生など)やROIが合わない層を除外。探索の幅は残す。 |

| レベル4:厳密ターゲティング | 高度に絞る | 学習済アカウント、特定層のみ狙う施策 | 特定属性・プレースメントに絞って配信。成果が安定した場合の選択肢だが、過信は禁物。 |

広告運用の初期フェーズにおいては、どのターゲットが成果に寄与しているのかが明確ではないため、配信対象を安易に制限してしまうと、AIの学習機会を奪ってしまう恐れがあります。

たとえば、「平日の昼間のみ」「25~44歳のみ」といった人間の主観での制限によって、本来成果が出るかもしれない土日や他の年齢層での学習が進まず、最適化が滞るケースは珍しくありません。

初期は“AIに自由に泳がせる”というスタンスを持ち、多少の効率悪化は許容してでも、十分な学習データを蓄積することが結果的に成果への近道になります。

ターゲティングを制御するのは、あくまでも成果傾向が見えてきてからで十分です。たとえば、「この層のCPAが明らかに高い」「この時間帯はCVが発生しない」といった定量的な根拠があって初めて、除外を検討すべきです。

もちろん、すでに学習が十分に進んでいて、狙いたいセグメントが明確な場合には、レベル4のような厳密なターゲティングも検討可能です。

ただし、それは過去の運用実績に裏打ちされた判断がある場合に限られ、最初から精度の高い絞り込みを行うのは、むしろ成果の兆しを見逃すリスクを伴います。

重要なのは、「ターゲティングの精度を上げる」ことではなく、成果につながる判断材料を得るために、どれだけ探索の幅を持たせるかという視点でレベルを選ぶことです。

このバランス感覚が、自動化時代の広告運用におけるターゲティング戦略の要といえるでしょう。

ターゲティング調整の判断目安

上述の通り、人間が手動でターゲティングを調整するのは、過去の成果傾向から「このセグメントは費用対効果が合わない」と明確に判断できたタイミングで実施すべきです。

では、どの程度の結果ならターゲティングを絞るべきなのか?ですが、あくまで目安として、筆者は以下のような基準を設けて判断していました。

- 許容CPAの3倍~5倍以上が続いている

- 許容広告費の3倍~5倍でコンバージョンが発生していない

また、セグメント停止を検討する際は、数日や1週間など短期間で評価すると、機械学習の学習を妨げる場合があるため、費用対効果の判断には、最低でも2週間~3週間以上経過した時点で評価するのがおすすめです。

まとめ|ターゲティングを適切に設定して成果を伸ばそう

本記事では、Google広告におけるターゲティングの考え方や設定方法、そして自動化時代の向き合い方について解説しました。

特に重要なのは、過度な制限を避けつつ、必要な場面では人が明確に制御するというバランス感覚です。

配信成果を高めるためには、媒体の仕組みを理解したうえで、目的や事業要件に応じた設計判断が欠かせません。

まずは観察設定などを活用し、実際の配信データから自社に合う設計を見極めていくことをおすすめします。