「業者」ではなく「パートナー」でいるために ~クライアントとの信頼関係を深めるコミュニケーションの技術~

業務の外注先について「業者」と「パートナー」を分けるポイントは、どんなところにあるのでしょうか。明確な区別があるわけではないですが、筆者はこんな印象を持っています。

- 業者

- 契約に基づいた取引が主、サービス提供と対価の支払いが中心

- 関係は形式的で、具体的な業務の範囲内でのやり取りが多い

- 各々の利益追求が強く、必ずしも相手の成功を第一に考えるわけではない

- パートナー

- アイディアと能力を提供し合い、共同で目標に向かって努力する

- 長期的な関係が期待され、お互いの役割に閉じることなく協力し合う

- 成功を喜び合い、共に成長と発展を目指す

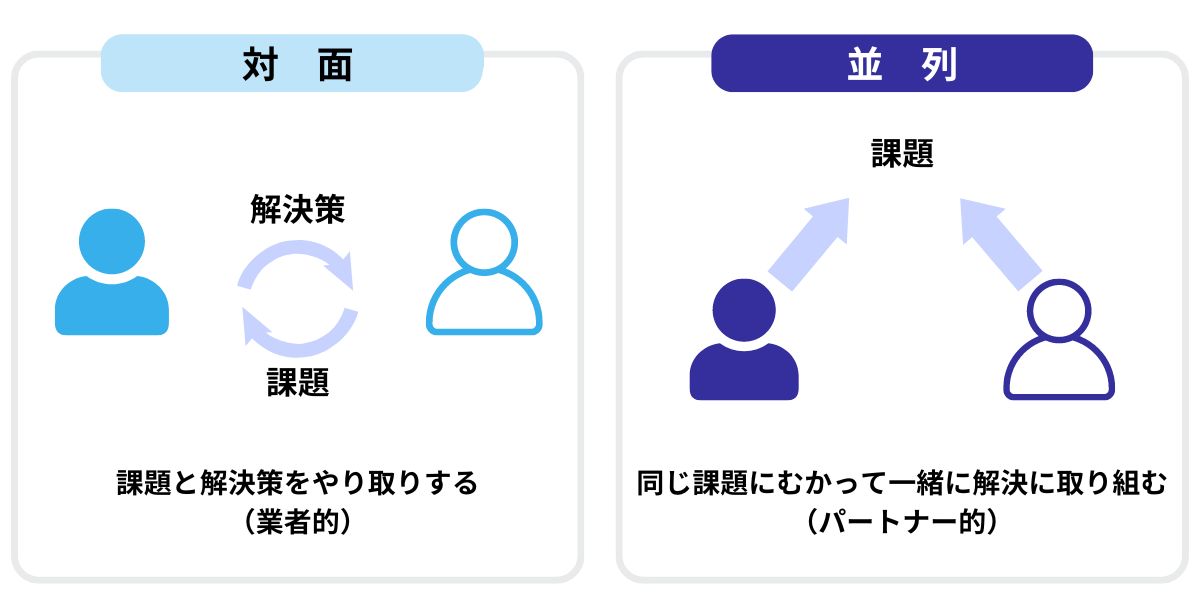

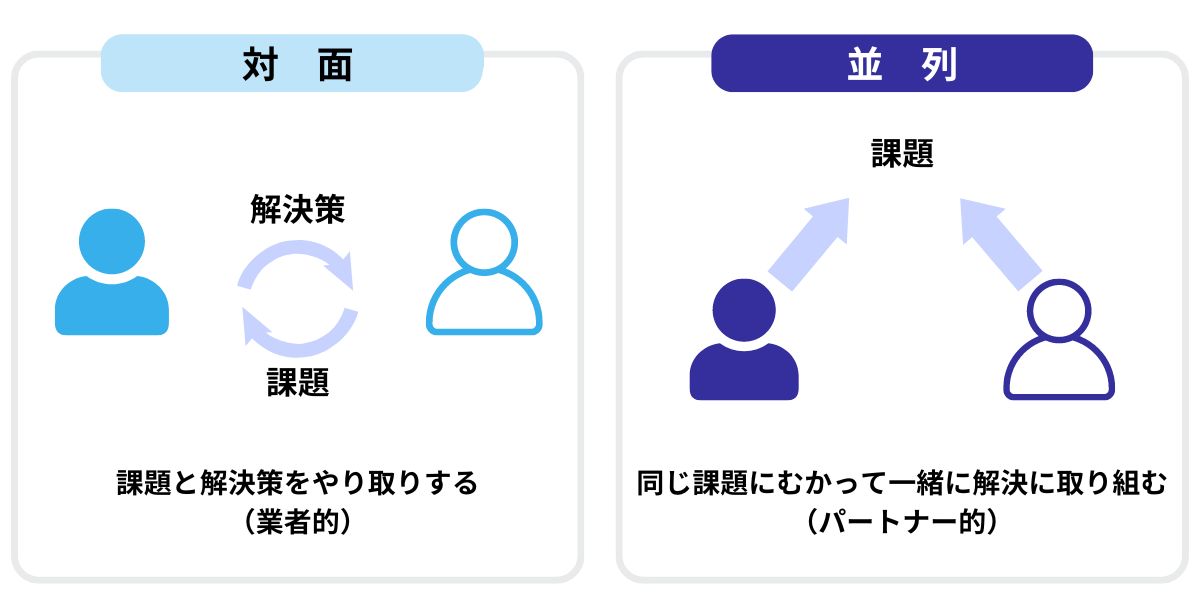

抽象的ではありますが、図にするとこんなイメージです。左のように「対面」になって課題と解決策をやり取りする関係が「業者的」で、右のように「並列」になって一緒に課題の設定とその解決に取り組む関係が「パートナー的」です。

私はマーケティング支援会社で働く一人のコンサルタントとして、クライアントの「パートナー」でありたいと思っています。今回は、クライアントとパートナー関係を築くために、私たちがクライアントとの会議の場で大切にしていることをまとめました。

※先日公開されたアナグラムさんの記事でも、対面ではなく「横に座る(並列)」ことの重要性について触れられていました。支援会社で働く方にはぜひおすすめしたい記事です。ご興味のある方はあわせてご一読ください。

外部サイト「対面ではなく、横に座れ」顧客から信頼される上司が大切にする5つのスタンス|アナグラム株式会社クライアントの「パートナー」になるために、オーリーズが大切にしていること

以下に記載する内容は、以前とあるクライアントの定例会議に参加した際に、私からメンバーに対してフィードバックした内容を基にしています。

1.質問には「答える」のではなく「応える」

私は、クライアントから何か質問をされたとき、「答える」のではなく「応える」ことを大切にしています。「答える」と「応える」の意味の違いは下記の通りです。

「答える」の場合、相手から投げかけられるのは質問や問題です。よって、相手に返すのは返事や解答といった具体的な返答となります。

一方の「応える」の場合には、相手から受け取るのは、期待や要望などの漠然としたものです。そうした働きかけに対しては、相手の意図に添うような言動で応じる必要があります。

ビズ式「「答える」と「応える」の違いと意味・使い方(例文)|類語・言い換え表現つき」

例えば、会議の場でクライアントから以下のような質問があったとしましょう。

- 過去の実績で、Criteoの全盛期ってどれくらいCV出てましたっけ?(Criteoの配信金額とCVが減少している現状に対して)

- 競合が増えているということもあるんでしょうか?(指名キャンペーンのCPCが上昇している現状に対して)

- CVRが低い原因ってなんでしょう?(Yahoo!検索広告のCVRが低下している現状に対して)

これらに対して、事実を確認したうえで、以下のように答えるケースは多いと思います。

- 「Criteoの全盛期は5倍くらいの配信量があった」

- 「入札競合が増えているわけではない」

- 「○○と○○が考えられるが、CVRが低下している原因は単純には説明できない」

しかし、クライアントとパートナー関係を築くうえで、これは理想的ではありません。

なぜなら、このコミュニケーション方法は質問に「答え」ており、前述した「対面の関係(業者的な関係)」に近い回答方法になってしまうからです。

クライアントは実際には、Criteoの全盛期がどうだったかを知りたいわけではなく、競合となるプレイヤーが増えているかどうかを知りたいわけでも、CVRが低い原因を知りたいわけでもありません。

クライアントは「質問の回答を得たい」のではなく、ネガティブな事実に対して「不安を払拭したい」「悪い状況をなんとかしてほしい」と思っているはずです。

関連する具体的な質問をすることで、相手から前向きな話、あるいは改善に向けた具体的なアクションを引き出そうとしています。

とはいえ、コンサルタント側の気持ちとしては、クライアントからの質問がやや曖昧な部分もあるので、

- でも、Criteoの配信量が伸びない原因は明確には分からないし…

- CVRが低い原因は外部要因も含めてさまざまだから、あまり単純化して説明するわけにもいかないし…

- なので、結局それらの「はっきりとは分からない」という事実を伝えるしかないのでは?

と考えるかもしれません。

しかし、そのように考えるのは、左側の「対面の構図」のマインドセットから来るものです。

クライアントからの質問に対して、直線的に答えや解決策を打ち返そうという考えは、「対面」の構図を強化します。

サービス業が生み出す本来の価値とは「顧客と一緒になってつくるもの」ですから、解決策は提示するものではなく、ともに導き出すものです。なので、対面ではなく、並列になって客観的に課題を捉えている状態を目指すことが大切です。

例えば先のような質問が来たときは、まずやるべきことは「質問に答えること」でなく、「質問の背景に目線を合わせること」です。

クライアントが「Criteoの全盛期と現在を比較したい」と発言する背景には、「Criteoが悪くなっているという事実をこの場で問題提起したい」、あるいは「Criteoの成果が悪いこの状況を何とかしてほしい」などの心理が想定できるので、まずその「質問の背景、目的」に目線を合わせます。

具体的には、例えば質問を受けたあとの一言目には

「そうですよね、以前はCriteoがかなり好調でしたから、一つの稼ぎ頭が落ち込んでる状況は良くないと私も思っています。」

といった具合に、質問の背景に目線を合わせることから始めます。

これをやらずに、例えば一言目から

「ちょっとお待ちください(データを見る)……Criteoの全盛期は今の5倍くらいですね。ただ、今なぜ伸び悩んでしまっているかは、媒体社に問い合わせても原因不明で、私たちも設定を特に変えていないので、ちょっと分からないですね…」

などと回答してしまうと、いつまでも「対面の構図」、つまり「解決策を打ち返す立場」から抜け出すことができません。さらに、対面のコミュニケーションは「どう説明しても言い訳っぽく聞こえてしまう」という弊害もあります。

最初に質問の背景に目線を合わせたコメントを挟むだけで、同じ位置から物事を見ているという「場」をつくることができます。

例えば、以下のように回答できると理想的です。

- そうですよね、以前はCriteoがかなり好調でしたから、一つの稼ぎ頭が落ち込んでる状況は良くないと私も思っています。

- この点については私たちも問題視をしていたので、媒体社に問い合わせてみたのですが、アルゴリズムの変更などがあった様子はありませんでした。

- 私たちも運用方針や設定を変えているわけではないので、はっきりとは原因が分かっていないのが正直なところです。

- 原因については、何か有益な情報があれば共有しようとは思いますが、いまRTB-HOUSEが伸びているので、いったんそちらでフォローする案を考えています。

- このアプローチがいったんは無難だと思ってるんですが、アロケーション案についてのご要望、あるいはその他のアイディア、ご意見ありますか?

質問の背景にある理状態に共感したうえで言葉にして伝えれば、その後の議論が、どちらか一方の責任ではなく「共通の課題」として認識されやすくなります(事実、広告の効果は広告オペレーションの巧拙だけで決まるものではありません)。

このプロセスを加えるだけで、クライアントに「考えを汲み取ってくれる」「寄り添ってくれている」「一緒になって取り組むべき課題である」と感じていただけるはずです。

このようなコミュニケーションの積み重ねが、並列の構図の実現に影響を与えます。

2.発言を引き出す

クライアントとの会議で、「コンサルタントの話が会議の大半を占め、クライアントはコンサルタントに質問されたときだけ答える」というケースも多いのではないでしょうか?

会議の目的次第ではありますが、オーリーズが目指しているのは「並列の関係づくり」「クライアントと一緒に課題の設定と解決に取り組むこと」ですので、クライアントと直接会話できる機会を、コンサルタントばかりが話して終わるのはお互いにとっての機会損失であると考えています。

「参加なくして決意なし」という言葉がありますが、何事も、自分が意思決定に関わっていなかったり、意見を述べたりしていないものについては、なかなか自分ごと化できないものです。

具体的なトピックを起点に、クライアントの問題意識や感想を引き出し、「問題や課題を一緒に整理する」というプロセスを展開していきたいです。そのためには、できるだけクライアントに多く発言してもらうことが大事です。

また、そうやって対話を重ねると、クライアントの視点が分かってきて、自分たちの役割をクライアントから見た世界で位置付けることができるようになります。

すると、自然と言葉選びもクライアント目線のものになり、並列の構図が実現されやすくなります。

3.主従を感じさせる言葉を使わない

クライアントに施策の進捗や成果などを報告する際に、「○○とさせていただいております」とか「引き続きご確認いただけますと幸いです」といった言葉遣いをしているコンサルタントを見たことがありますが、これはよくありません。

過剰な敬語は不必要に主従関係をつくり、心理的な距離を生み、対面の構図を強化します。

支援が始まって間もない時期であればまだしも、信頼関係ができている状態であれば、「とさせていただいております」は「としました」くらいの表現で十分だと思います。

クライアントとの関係によっては「といたしました」ですら過剰だと思います。繰り返しますが、言葉の力はすごいので関わる人の意識にじわじわと影響を与えていきます。

4.温度感を合わせる

例えば、会議の場で、コンサルタントからの報告内容に対して、Aさん(クライアントの担当者)が何度か「いいですねー」「これは嬉しいですね」といったポジティブな反応をしていたとします。

その際に、コンサルタントの反応は薄く、淡々と会議を進めていたらクライアントはどう感じるでしょうか?

「進行は丁寧だけど、なんだか淡々としていてホスピタリティを感じないな…」

「成果はちゃんと出してくれているけど、気軽に話しかけづらい雰囲気があって本音で相談できないな…」

クライアントは上記のような印象を抱くかもしれません。

「良い接客」とは「丁寧であること」ではありません。相手にとって心地よいコミュニケーションができることです。

つまり、接客の良さとは、絶対的なものでなく相対的なものであるということです。なので、Aさんのテンションに合わせたり、共感したりして、相手に楽しい、心地よい、気分が良い、前向きな気持ちになれる、と感じてもらうことが良い接客です。

Aさんが「いいですねー」と言えば、例えば、「まだ気を抜けないですが、良いトレンドになってきて良かったです」と感想を述べるとか、「これは私もちょっと嬉しかったです」と共感するとか、そういう一言があるだけで、会議の雰囲気が前向きなものになり、一体感が生まれます(もちろん、これはむやみに迎合しようという話ではありません)。

相手の温度感に合わせた心地よい空間づくりを追及することも、並列の関係をつくるために必要な振る舞いだと思います。

まとめ

並列の関係をつくるためには技術が必要です。

例えば、会議の場では「言葉遣い、言葉選び、表情、振る舞い、ファシリテーション、コミュニケーションの量」などの積み重ねが、この構図に影響を与えます。

言葉の力はすごいので、じわじわと関わる人の意識に影響を与えていきます。この積み重ねが、クライアントとの「ワンチーム感」を醸成し、本当の信頼関係につがっていきます。

オーリーズがクライアントにとって「業者」であるのか「パートナー」であるのかは、私たちのはたらきかけ次第です。オーリーズは、これからもクライアントの良きパートナーであり続けることを目指します。