- 社内活動・カルチャー

- 藤井 貴志

生成AIが解放した、広告運用の「T型スキル」

「AIで広告運用者の役割はどう変わるのか?」という話題は、社内でもよく挙がります。

私はオーリーズでCHROを務めていますが、経営・人事の立場から見ても、生成AIの登場はキャリアへの脅威ではなく、組織と個人の成長を加速させる存在だと感じています。

特に、私たちは「非分業型」で組織づくりをしていることもあり、その変化を強く実感しています。

目次

非分業型は「T型人材」が育ちやすい

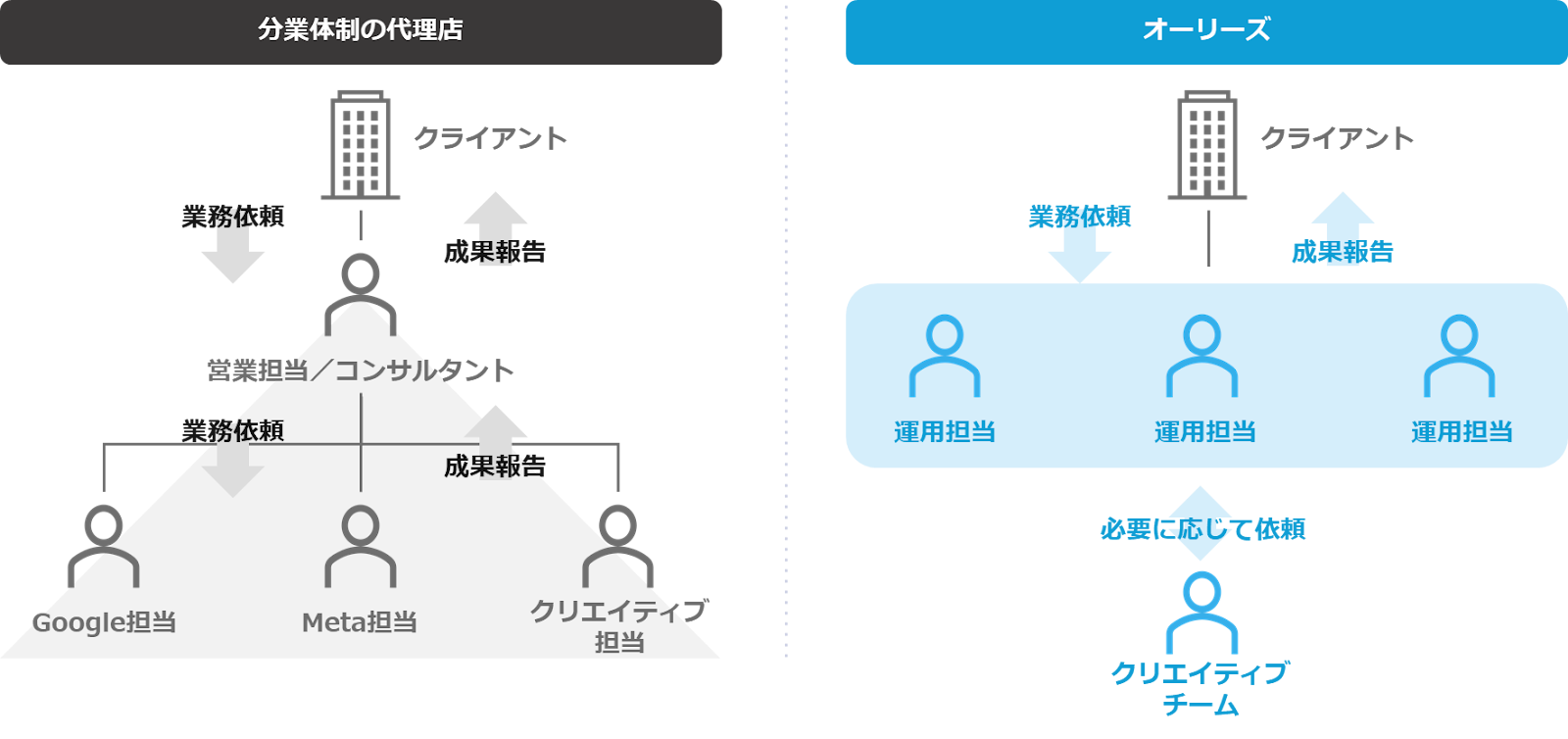

私たちの組織には、営業、コンサル、運用、制作といった区分や、検索、ディスプレイ、SNSなどの媒体による区分もありません。

例えば、あるプロジェクトで検索広告を担当しながら、別のプロジェクトではSNS広告を担当する。またあるときはクリエイティブディレクションを担当したり、ときには制作を担当することもある、非分業型の組織です。

私たちが目指しているのは、「クライアントの事業や課題を理解しているコンサルタントが、その場で判断・実行できる広い知識と裁量を持った状態」をつくること。

できるだけ仕事のバケツリレーが生まれないようにして、情報の非対称性を減らすことで、迅速で柔軟な支援を目指しています。

非分業型の組織では、コンサルタントはメインとなる専門性を深めながら幅広い領域にも携わることになるので、いわゆる「T型人材」が自然と育っていく環境と言えます。

生成AIがT型人材に武器を与えた

おそらく運用者の方なら、一度はこんな気持ちになったことがあるんじゃないかな、と思います。

「クリエイティブ、こうすれば良くなると思うんだけど、デザインツールを使いこなせない自分には形にできない」

「SQLが書けたら、もっと柔軟なデータ分析ができるのに」

「LP改善案は思い浮かぶけど、実装まで責任を持てないので言いっぱなしになってしまう」

改善のアイデアは浮かぶ。それなりに知識もある。でも、「実装スキル」の壁が立ちはだかってしまう。

特に、非分業型の組織である私たちは、周辺領域の課題に触れているコンサルタントが多いので、このもどかしさを感じることが多くありました。課題がよく見えているからこそ、それをスキル不足によって解決できないもどかしさです。

しかし、生成AIの登場によって、デザイン、コーディング、データ分析など、従来は専門的な実装スキルが必要だった領域でも、「たたきを作るハードル」が大きく下がりました。

もちろん、クライアントに納品したり、広告配信に乗せられる完成品をつくるには、依然として専門担当の関与が不可欠です。

でも、完成版ではなくとも、たたきが作れることには大きな価値があります。

T型人材は、自分の専門領域だけでなく、隣接する領域の課題も見えています。「ここを改善すればもっと良くなるはず」という仮説も立てられる。でも、これまでは実装スキルの壁があり、その仮説を具体的な形にすることができませんでした。

一方で、生成AIによって状況は変わりました。不完全でも、アイデアを具体的な形にして見せられるようになった。

クリエイティブの改善案があれば、デザインの叩きを作って方向性を示せる。LPの構成案があれば、実際のページとして可視化できる。データ分析の仮説があれば、実際に集計して説得力のあるデータとして示せる。

「こうしたら良くなるはず」という考えを、たたきとして形にできるので、専門チームとのコミュニケーションが格段にスムーズになり、クライアントとの議論もより具体的になりました。

特に、我々のような非分業型のコンサルタントにとっては、たたきをその場で作れることで、「その場で判断し、実装する」ことが出来るようになりました。

30分でLPの初稿を作った事例

具体例をあげると、あるSaaS企業での支援。

当時は、広告アカウントの改善だけでなく、LPそのものの見直しが成果向上の鍵になっていました。本来なら、LP制作は社内のクリエイティブチームに依頼して初稿が出るまで2営業日ほどかかる工程です。

しかし担当メンバーはDifyやClaude Codeを活用し、わずか30分でHTML・CSS・JavaScriptでコーディングしたプロトタイプを作成しました。

そのLPをクライアントとの打ち合わせで共有し、文言やレイアウトをリアルタイムに調整。クライアントと対話を重ねながら、その場で8割の完成度まで仕上げ、打ち合わせ後にデザイナーに引き継ぎ、最終版を完成させました。

短期間でWebサイトの機能追加をした事例

また、とある小売業のクライアントでは、「Webサイトを閲覧しているユーザーにクーポンをポップアップ表示したい」とご相談をいただきました。

HTML、CSS、JavaScriptなどのコーディングスキルがなければ実装が難しい作業でしたが、担当メンバーはClaudeでサンプルコードを作り、依頼から1時間後にはクライアントに共有。

「サイト訪問後5秒が経過したらポップアップを表示したい」「クーポンの有効期限をパラメーターで可変表示したい」などの要望に対し、コードで表示ロジックを制御し、クライアントの希望に沿ったポップアップを短期間で実装することができました。

AI時代に価値を持つのは「知識の広さと好奇心」

生成AIの登場によって、

- 複数領域の基礎理解と、それらを繋ぐ思考力

- 「何を作るべきか」を判断する力

- クライアントとの対話から本質的な課題を見つける力

こうした能力の重要性が、これまで以上に増していると感じます。

言い換えれば、T型人材における横軸、つまり「広い知識と好奇心」の価値が高まっていると思うのです。

ここで言う「知識」とは、専門家レベルの深い知識ではありません。デザインの基本原則を知っている、Webの仕組みを大まかに理解している、といったレベルの知識のことです。

生成AIは、こうした「浅く広い知識」を持ち、様々な領域に好奇心を持つ人にとって、強力な追い風になります。従来は専門チームに依頼していた領域にも、運用担当者自身で踏み込めるようになりました。簡易なものであれば自分で完結できるため、プロジェクト全体を見渡しながら動ける範囲が広がっています。

また、クリエイティブやエンジニアリング領域の実装ハードルが下がることで、戦略や企画といった上流工程により多くの時間を割けるようになりました。

私はCHROという立場上、多くの候補者の方々と面接でお会いする機会がありますが、「広告運用×クリエイティブ」や「広告運用×エンジニアスキル」といった掛け合わせスキルは、まだまだ希少性が高く、市場価値も高いように感じています。

生成AIを使いこなすことで、こうした掛け合わせスキルを実務レベルで身につけられるようになるため、転職市場での評価も上がると考えています。

生成AIで「非定型業務へのシフト」が起きる

生成AIの登場によって、私は、広告運用者の仕事は非定型業務のウェイトが増していくと考えています。

AIが得意とする定型的なロジック判断や実装作業は、特に代替されやすい。一方で、顧客折衝や企画提案などの非定型業務のウェイトは増していきます。

この変化は、私達のような非分業型にとって追い風だと感じています。なぜなら、非分業型では全員が顧客と直接会話でき、非定型業務を分散して担うことができるからです。

また、非定型業務において重要になるのは、ロジカルシンキングやコミュニケーションスキルといった、いわゆる「ポータブルスキル」です。

そのため、私たちの組織では、メンバー向けにポータブルスキル研修を受講する機会を設けるなど、ポータブルスキルを高めることを良しとする風土があります。

生成AIが定型業務を代替する時代だからこそ、非定型業務に必要なポータブルスキルの価値は、ますます高まっていくと感じています。

さいごに

「生成AIで仕事が無くなる」という不安は、広告運用者に限らず幅広い業界・職種で話題になっています。

しかし、少なくとも私が見てきた現場では、生成AIは脅威ではなく、「今まで興味はあったけどできなかったこと」への挑戦を後押しする存在として機能しています。

生成AIは、周辺領域への興味と理解を持つ人が使ったときに、大きな力を発揮します。

自分の専門領域にとどまらず、多様な領域に知識・好奇心を持てる人にとって、生成AIは隠れていた可能性をひらく強力な味方になるはずです。