Meta広告のCPMの秘密~”希少性”で読み解く数値分析の新たな視点

Meta広告などのディスプレイ・SNS媒体では、CPCの上下要因を把握するうえでCPMの分析が役に立ちます。

今回は、Meta広告の分析の解像度を一段上げるための参考として、

- CPMとその他指標との関係性

- CPMが上下する要因

- CPMが上昇したときの対処法

の3点について解説します。

CPMの分析の仕方が分からない方や、Meta広告の分析精度を上げたいと感じている方はぜひご一読ください。

目次

CPM/CTR/CPCの相互関係について

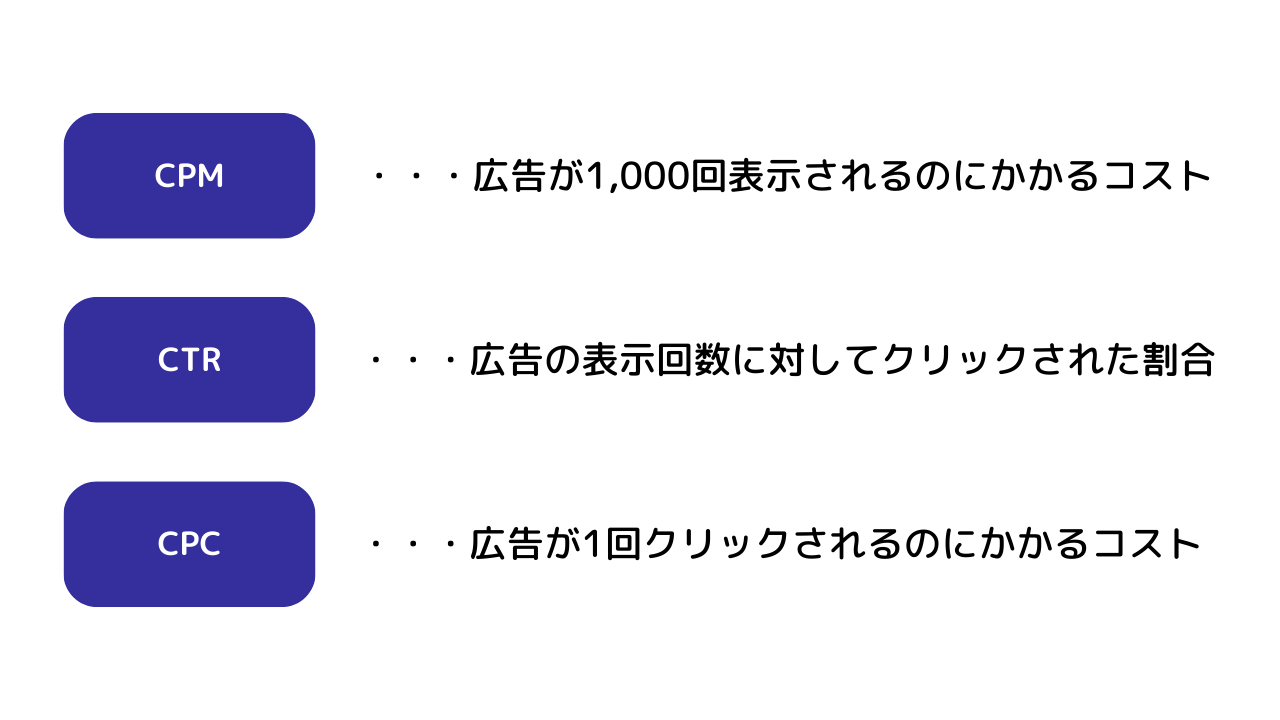

Meta広告におけるCPMの分析方法について詳しくお話する前に、まずは前提情報として、Meta広告の分析指標として頻出する①CPM②CPC③CTRそれぞれの意味と、これらの指標の相互関係について説明します。

既に上記は理解しており、具体的なCPMの分析方法について知りたい方は、「CPMはユーザーの「希少性」で上下する」の章から読み進めてください。

CPM

CPMとは、Cost Per Milleの頭文字をとった指標で「広告が1,000回表示されるのにかかるコスト」のことです。計算式は「CPM=COST÷Impression×1,000」で計算できます。

CTR

CTRとは、Click Through Rateの頭文字をとった指標で「広告の表示回数に対してクリックされた割合」のことです。計算式は「CTR=Click÷Impression」です。

CPC

CPCとは、Cost Per Clickの頭文字をとった指標で、「広告が1回クリックされるのにかかるコスト」のことです。計算式は「CPC=COST÷Click」です。

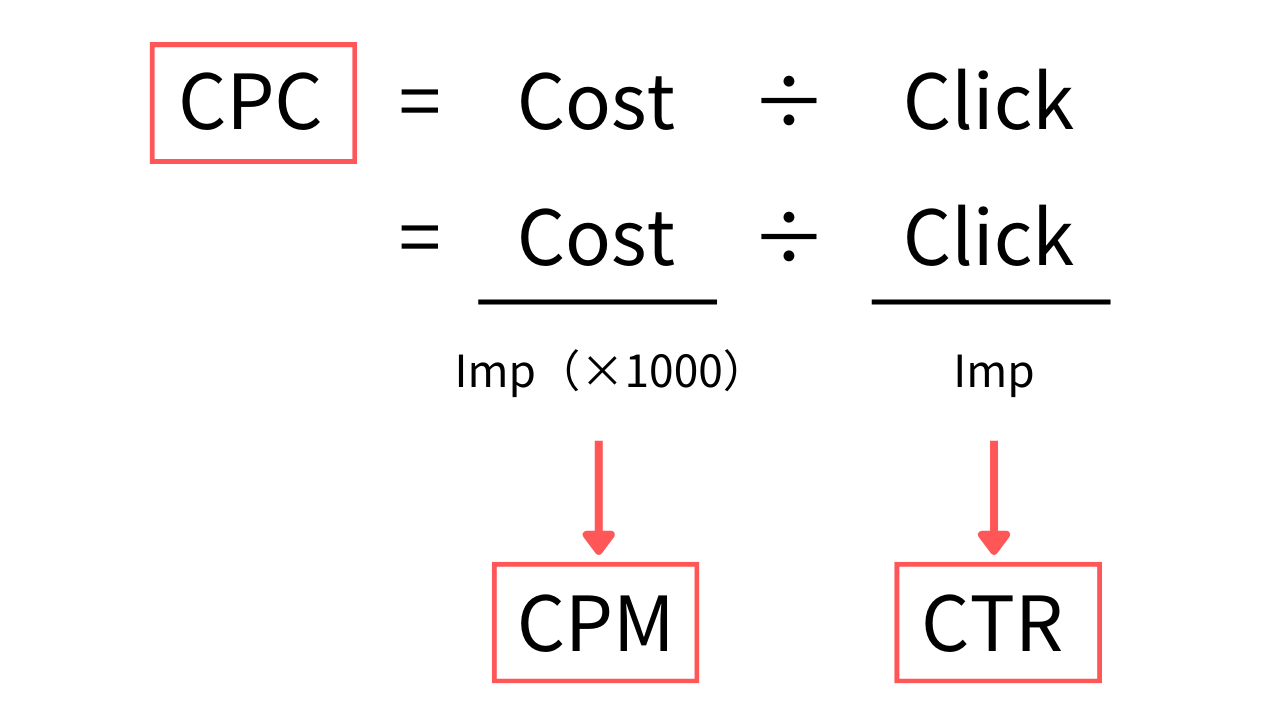

CPM/CTR/CPCは相互に関係性を持っており、特にMeta広告やインプレッション課金媒体の数値分析時には以下の計算式が頻出します。

- CPC=CPM÷CTR

この計算式が成り立つ理由については、以下の画像の通りです。

(CPC=CPM÷CTRに各指標の計算式を代入することで、CPC本来の計算式に回帰します)

上記の画像をご覧いただければお分かりいただけるかと思いますが、Meta広告のようなインプレッション課金媒体において、CPCの上下はCPM及びCTRの上下に影響されています。

通常、運用型広告の数値分析ではCPA=CPC÷CVRの計算式を活用している方が多いかと思いますが、Meta広告でCPCの上下要因を分析する場合、CPM/CTRどちらが要因であるかまで分析しないと有効な打ち手には繋がりません。

CTRの上下については心得ている方が多いと思いますので、この後はCPMの上下をどのような視点で分析すればよいか解説します。

CPMはユーザーの「希少性」で上下する

それでは今回の本題であるCPMについて解説します。

CPMが上下する要因は複数ありますが、一言でまとめるとユーザーの「希少性」で上下します。

希少性が高いとCPMは上昇し、希少性が低いとCPMは低下します。

「希少性」のイメージを掴んでいただく上で簡易的な例を出します。

💡例題

以下のような2種類のTシャツがある場合、皆さんはどちらのTシャツのほうが「費用をかけてでも手に入れたい」と感じるでしょうか?

①ファストファッション店にいつでも置いてあるTシャツ

②ハイブランドの有名デザイナーが手掛けた限定Tシャツ

おそらくほとんどの方は②と答えると思います。

理由は人によってさまざまだと思いますが、抽象化すると「Tシャツ自体の希少性が高いから」と言えるのではないでしょうか。

①のTシャツはどの店舗でも買えますし、みんな持っている可能性が高いので希少性は低く、より多くの費用をかけてまで購入する必要性は感じないはずです。

一方、②のTシャツは限られた店舗でしか買えないうえに持っている人も少ないため、より多くの費用がかかってでも手に入れたいと感じる人は多いと思います。

Meta広告のCPMも同じ原理で、希少性が高いユーザーの方がCPMが上昇する、つまり希少性が高いユーザーにはより費用をかけないとオークションに勝てず広告を表示できない仕組みになっています。

どういうケースでCPMの上下が生じるのか

では実際に、Meta広告ではどのようなシーンでCPMの上下が発生し、それがユーザーの希少性とどのように結びついているのか説明します。

ユーザーの希少性に伴うCPMの上下要因を考える上での軸としては、代表的なものとして①年齢②配信面③最適化地点④オーディエンスサイズがあります。

それぞれ、具体的にどういうことなのか解説します。

年齢

まず、CPMの上下要因を考える上でわかりやすい例となるのが「年齢」です。

前提として、Meta広告はFacebookやInstagramの利用ユーザーの特性上、中高年層よりも若年層のほうがユーザーの割合としては多いです。

そのためMeta広告全体としては、若年層の配信割合が高いとCPMは低下し、中高年層の配信割合が高いとCPMは上昇します。(一説では中高年層の方が広告に対する受容性が高く、若年層よりも広告経由で申し込みや購入をするユーザーが多いため希少性が高いという見方もあります)

つまり、若年層は広告在庫が多く希少性が低いためCPMも低下し、中高年層は広告在庫が少ないため希少性が上がりCPMも上昇する、ということです。

もし今すぐにMeta広告の管理画面を開ける方は、適当なキャンペーンもしくは広告セットを年齢別に実績表示させてみてください。

おそらくほとんどのケースでは、CPMは年齢が上がるごとに上昇していることが見て取れると思います。

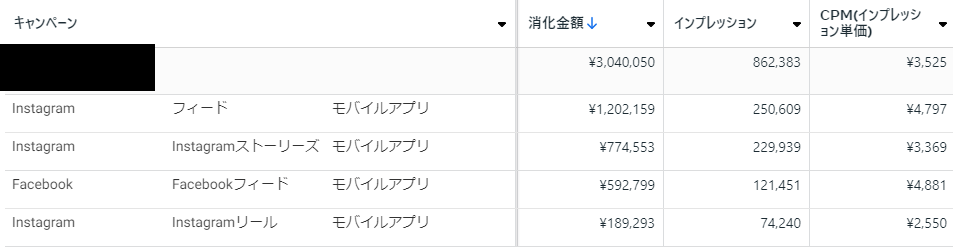

配信面

配信面でも希少性に伴うCPMの上下が見受けられます。

配信面はその配置に多いユーザーの年齢が、CPMの上下の要因にあります。

まず、Meta広告のプラットフォームはFacebookとInstagramがありますが、より若年層が多いInstagramはFacebookよりもCPMが低くなる傾向があります。

また、Instagram内でもストーリーズとフィードを例に出すと、ストーリーズは若年層がより使う配置であるためCPMはストーリーズの方が低くなります。

同様に、最近広告在庫が増えているリールもストーリーズと同じくらい若年層がよく利用するため、CPMは低下する傾向にあります。

最適化地点

CPMの上下要因を分析する上では、最適化地点も参考になります。

あくまで一般的な傾向であるため実際はケースバイケースですが、①マイクロCVを設定するとCPMは低下する②商談済ユーザーやLTVの高いユーザーなどを最適化対象にするとCPMは上昇するという2つの傾向は押さえておきましょう。

マイクロCVを設定するとCPMは低下する

通常、最適化地点はサンクス地点に置くことが多いのですが、シグナルの量を担保させて媒体学習を回すことを目的に、あえてサンクス地点より前(入力フォームや確認画面)に設定することがあります。

この施策をマイクロCVと呼ぶのですが、マイクロCVを設定するとCPMは下がる傾向にあります。

理由としては、入力フォームや確認画面まで到達するもそこで離脱するようなユーザー=サンクス地点まで到達しない質の低いユーザーも最適化の対象になるためです。

サンクス地点まで到達するユーザーよりも、入力フォームや確認画面まで到達するユーザーの方が多いはずです。

こういった質の低さやユーザー数の多さが希少性の低さに繋がるため、マイクロCVはCPMが低くなる傾向にあります。

商談済ユーザーやLTVの高いユーザーなどを最適化対象にするとCPMは上昇する

先の例とは逆に、商談を実施したユーザーやLTVが高いユーザー等、いわゆる質の高いユーザーを最適化の対象にするとCPMは高くなります。(商談済ユーザーはWeb上でシグナルを追えませんが、コンバージョンAPIを導入すると最適化の対象にすることができます)

理由としては、質の高いユーザーは資料請求のみで終わったユーザーやLTVの低いユーザーと比べてユーザーの数が少ないことで希少性の高さに繋がるためです。

そのため、質の高いユーザーを最適化の対象にする(もしくは類似オーディエンスの種元にする)ような施策を打つ場合は、懸念点としてCPMの上昇を念頭に置いておくのがよいでしょう。

オーディエンスサイズ

オーディエンスサイズも、ユーザーの希少性に伴うCPMの上下を捉える上で重要です。

たとえば、類似オーディエンスの拡張度を5%から1%に変更し、オーディエンスサイズが200万人→100万人になった場合、1%の類似オーディエンスのほうが5%のものよりも希少性が上がるため、CPMが上昇します。

また、リターゲティングの期間を90日から180日に広げ、オーディエンスサイズが100万人→200万人になった場合、拡張したオーディエンスのほうが90日のものよりも希少性が下がるためCPMは低下します。

またこの例だと、90日よりも180日前にサイトへ訪問したユーザーのほうが時間が経過していることからCV確度が低い可能性が高く、質の観点でもCPMは低くなると考えられます。

CPMが上昇した際の確認ポイントと対応事項

どのようなときにCPMが上下するのかご理解いただいた上で、ここからは、CPMが上昇している場合にどのような打ち手が有効なのか、CPMをコントロールする施策例をご紹介します。

- 年齢の変化に伴うCPM上昇の場合

- CPM上昇の要因になっている年齢層を配信除外する

- CPMが低い年齢層に刺さるクリエイティブを配信する

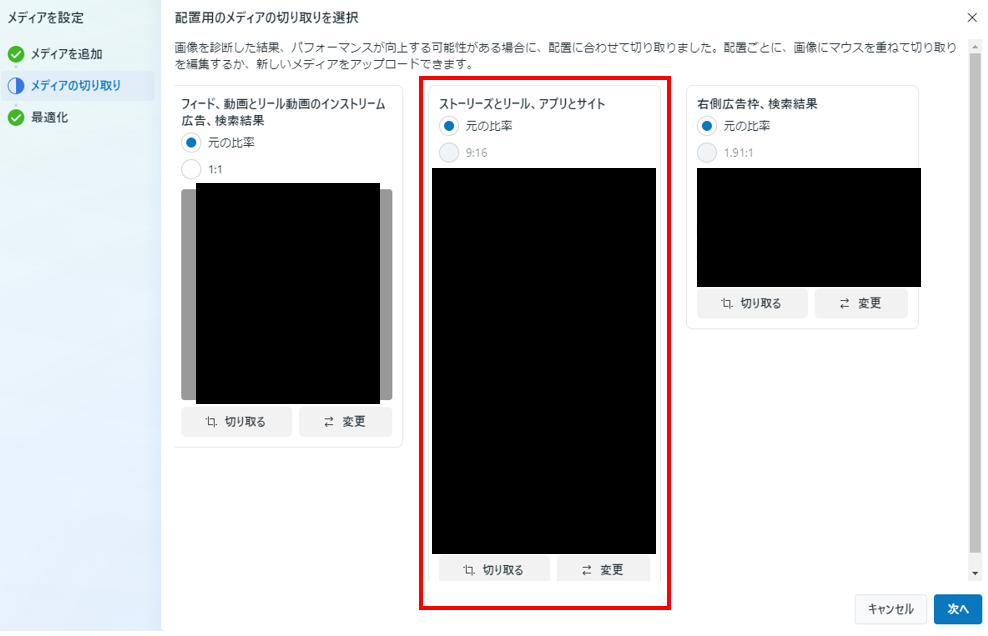

- 配信面の変化に伴うCPM上昇の場合

- CPM上昇の要因になっている配信面を配信除外する

- CPM上昇の要因になっている配信面がInstagramストーリーズの場合、「配置用メディアの切り取り」でストーリーズとリール、アプリとサイトにクリエイティブを指定しない

- 最適化ポイントの変更に伴うCPM上昇の場合

- ターゲティングをブロードに変更させてオーディエンスサイズを大きくする

- オーディエンス設定の変更に伴うCPM上昇の場合

- 類似オーディエンスを使用している場合、類似拡張度を広げる

- リターゲティングオーディエンスを使用している場合、リーセンシーを広げる

- 興味関心ターゲティングを使用している場合、他に追加できる興味関心セグメントがないか検討する

まとめ:CPMを制する者はMeta広告を制す

Meta広告の様々なデモグラ・ターゲティング・最適化等の変化でCPMが上下することはご理解いただけたと思います。

CPM上下の要因を知ることで、Meta広告の裏側の動きを理解することができます。

これまでCPCやCVR、CTRまで分析するものの、納得感のある分析が出来ていなかった方はぜひCPMにも着目してみてください。

CPMがKPIになることはあまりないためCPM単体で分析することはあまり無いと思いますが、CPCの上下要因を分析する際にはCPMも含めて考えるようにしましょう。